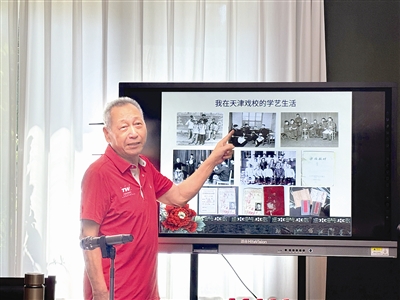

甄光俊指着老照片讲述在戏校的学习和生活。

“周信芳大师提到:‘我们京剧有《铡美案》,但演不过梆子《秦香莲》。’最后天津的河北梆子《秦香莲》拿了一等奖。”

“天津的小百花剧团成立,全国都非常红。后来才有南方地方戏以‘小百花’命名的剧团。”

“‘戏比天大’体现了戏曲从业者将观众放在首位的职业精神;‘老祖宗定下的规矩不能改’并不科学,戏曲的发展离不开改革与创新,只有不断适应时代需求,才能延续生命力。”

昨日,天津艺术史学会在新华社区学院举办的“津沽文化沙龙”上,天津市文史研究馆馆员、戏曲曲艺史研究专家学者、84岁高龄的甄光俊先生带来了《70年回顾与思辨:我的津沽文艺之路》的主题讲座。他回顾了自己70年来深耕津沽文艺七十余载的亲身经历,分享共生共长的故事,探讨时代变迁中本土艺术的坚守与创新,以深邃的思考为当下津派文化的传承与发展提供宝贵启示。

亲历 “小百花”之名始于天津

1941年出生的甄光俊是宁河芦台人,“1956年我考戏校超龄了一岁,而且已经是初中一年级,老师在考试时,觉得我又会乐器又会简谱,就建议把岁数改小一年入学。”甄光俊说,再过几个月,自己正式步入文化艺术队伍就整70年了,他也以自己的经历,讲述他的超越70年的亲历、亲见、亲闻,展现出津派文化中,以河北梆子为代表的戏曲艺术的底蕴与发展进程。

20世纪50年代初,天津重点扶持河北梆子,认为其具有鲜明的地方特色和民俗性。彼时,河北梆子被纳入全国戏曲改革的重点项目,经历“改人、改戏、改制”三大改革。1952年,韩俊卿主演的《秦香莲》代表天津参加全国第一届戏曲观摩演出大会。甄光俊介绍说,京剧大师周信芳在观看演出后说:“京剧有《铡美案》,但演不过梆子《秦香莲》。我看这出戏,都落泪了。”这出戏还应和了当时“不忘糟糠之妻”的时代背景,又有文艺界“二马”(马少波与马彦祥)的支持,最终拿了一等奖。

“要是现在,大家都会觉得主演韩俊卿该拿奖金吧。”甄光俊指着一张老照片说,他亲眼见过的韩俊卿的一等奖,“只是一枚用麻绳系着的铜制奖章。”得奖归来的韩俊卿没有计较个人得失,而是提议天津应建立国营剧团、戏曲学校。此后戏曲学校的建立,为天津培养了大批青年人才。1958年,“小百花”剧团成立,天津河北梆子成为叫响全国的文艺品牌,被当时的文化部确立为全国标杆剧团。甄光俊说,正是天津河北梆子“小百花”走红后,各地才陆续出现以“小百花”命名的地方戏剧团。

这段在戏校学习、担任河北梆子剧院辅导员及“小百花”剧团琴师、编剧的经历,推动甄光俊走上戏曲曲艺艺术史研究的道路。他曾任天津市艺术研究所戏剧研究室主任、《艺术研究》编辑部主任,出版、发表及主编了大量戏曲曲艺文章与专著。

活动期间,甄光俊向新华社区学院捐赠了艺术史学会编印的“津沽文化书系”读物《甄光俊与津沽文化》,并与其他学会学者代表共同为“津沽文化沙龙”揭牌。

评说 热词更需理性辨析

近年来,网络短视频社交平台上,在助推戏曲文化宣传的同时,也带动了不少所谓“热词”的流行,这些“热词”也逐渐出现在了戏曲节目以及相关影视作品中,引发不少热议。在接受记者采访时,甄光俊表示,在当前的文化现象中,关于戏曲传统与变革的讨论呈现出辩证与多维的观点,需以理性态度加以辨析。

流传最广的“戏比天大”,甄光俊认为,这四个字体现了戏曲从业者的职业精神,“豫剧大师常香玉、戏曲名家裴艳玲都曾提及,代表了戏曲人对艺术的尊重与责任感。”

对于大量短视频以及影视作品中提到“一开腔就不能停”“祖师爷定下的规矩就不能改”,则更需要“思辨”。甄光俊认为,历史上确实存在因各种原因暂停或取消演出的情况,不能机械照搬,应因时因地灵活掌握。

至于“不能改”,则并不科学。甄光俊认为,戏曲的发展离不开改革与创新,只有不断适应时代需求,才能延续生命力。传统与改革应并行不悖,既要尊重传统技艺与规范,如“四功五法”等艺术标准,也要摒弃不合时宜的旧习,如某些打戏以及迷信做法等。改革是戏曲发展的必由之路,也是艺术进步的重要动力,“改革过程中需兼顾观众需求与艺术品位,把握分寸,避免低俗化,要承担起引导观众的作用。”

甄光俊认为,部分网络观点将模棱两可的表述神圣化,赋予其过高的标准意义,这并不符合实际,应提倡多元视角的理性讨论,避免简单化、极端化的判断,“应以哲学思辨的态度看待传统戏曲中的各类说法,去其糟粕,取其精华,既尊重传统,又勇于创新,才能实现戏曲艺术的真正传承与发展。”