在天津老街巷、社区深处以及校园周边,藏着一群“小而美”的独立书店,二三十年的历程,成为这个城市深刻的文化印记。面对电子阅读的冲击,他们如何与阅读共生——是以特色吸引顾客,以情怀诠释坚守,还是以信任搭建联结?

记者走访津城五家独立书店,在几位店主的讲述中,感受他们对深耕“体验价值”的坚持和为城市留下的不可替代的书香温度。

福荫书店 刘毅

福荫书店

开店七年 没少一册书一分钱

和平区仅110米长的杨福荫路上,一家50余平方米的小店藏于老楼之间。这就是连续5年获评“天津市最美书店”的福荫书店。

店主刘毅的售书生涯始于1996年的寒冬,彼时,他骑车驮着书筐摆摊儿。1997年,小店正式扎根杨福荫路。由于店内主要客流为“90后”“00后”的新生代,每当年轻的读者从店里买走刘毅精心挑选的书,都让他觉得自己与年轻人又贴近了一分。

刘毅认为,“小而精”的经营模式反而吸引了大批爱书读者。在选书上,刘毅坚持“有颜值、有意思、有味道”,经营上注重“以热点带动经典”。现在,获得今年诺贝尔文学奖的克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛作品《撒旦探戈》被放在店里的显著位置,其他经典读本也多选择装帧精美、封面文艺美观的小开本,契合年轻读者随手翻看、拍照社交。

谈及“无人售书”,源于2018年的一次意外。当时刘毅外出忘了锁门,返回时发现读者买走一本《解忧杂货店》,并主动留下40元钱和留言条,这份信任让他毅然开启“无人售书”模式。“7年了,未丢一册、未少一分,我自己都觉得神奇。”

中国近现代史史料学学会理事王靖(右一)在蔷之屏书店举办文化讲座

蔷之屏

读书别跟风 好书永远受欢迎

在天津南开区眺园里小区深处,蔷之屏书店已默默坚守32载。这家藏于社区的书店,没有网红装修,却凭着“做好书、传书香”的初心,成为几代读者心中的文化绿洲,并多年获评“天津市最美书店”。

书店经理李蔷与书籍结缘半生,从摆地摊儿、开报刊亭到经营书店,始终践行“有能耐的人一辈子只干一件事”的宗旨。面对线上购书的冲击,蔷之屏以独特的线下体验突围。频繁举办的阅读讲座、文学沙龙,让书店成为流动的文化空间。从莫言作品解读到天津民俗分享,从《四时节令话红楼》谈到张伯苓思想研讨,诸多学者名师轮番坐镇,讲座场场座无虚席,听众年龄跨度极大。

“‘屏’源自《诗经》,隐喻文人聚集之地。书店的名字正是取‘李蔷与文人书友相聚’之意。”多年来,李蔷坚持“卖书先懂书”,她亲自为读者荐书,也与众多读者建立深厚的情谊。“我给读者推荐书以后,如果过几天告诉我他很喜欢、觉得好看,我就会特别高兴,好像我干了一件伟大的事儿一样。”李蔷认为,“不要跟风,当某一时期所有人都去看同一本书时,不妨先等一等,如果半年后这本书依然备受赞誉,那就可以放心读一读。”

荒岛书店 刘可佳

荒岛书店

“书香朋友圈” 藏身居民楼

“在这里,每本书都是对话的起点,每个灵魂都能找到共鸣。”作为天津市南开区荒岛书店的现任店长,刘可佳笑着道出这家宝藏书店的独特魅力。藏身南开大学西南村居民楼的40余平方米空间里,这家学生自主运营的书店,连续5年获评“天津市最美书店”。

推开书店大门,悬挂着的展板上,数十张照片像星星缀满天空——这里是荒岛书店的“记忆墙”。15载青春接力,历届在这里运营书店的学子自称“土著”,将自己的笑脸留在这里,编织成一张情感网。书架间更藏着惊喜:轮值荐书官手写书单卡搭建起与读者的第一重联结;桌上的留言板成为年轻人的交流之窗;游客写下“误闯荒岛,竟捡到一整个春天”……身边不时路过的两只猫咪,仿佛代表着“荒岛”存在于此的意义:陪伴,但不打扰。

刘可佳介绍,每一位顾客都可以向轮值店员询问推荐书单,如果希望了解更多,店员还会为大家讲书,分享彼此的读书心得。“店内几乎每周都会组织线下活动,全部由店员自发组织,主题多聚焦文学、情感与交流,让更多人能在这里找到共鸣。”

刘可佳回忆,在一场主题为“分享母女关系”的线下交流会上,一位阿姨来到“荒岛”,与年轻人真诚互动、认真倾听。“会后阿姨告诉我们,这些话可能她永远无法从女儿身上得到答案,但通过与我们的交流,让她对亲子关系有了更深的感悟,这让我觉得我们在做的这件事真的很有意义。”

刘可佳说:“有读者觉得这里像‘可以走进的朋友圈’——不用刻意搭话,看到同款书单、相似笔迹,就知道‘哦,你也在这里’。”正如留言板上的一句话:“这里没有荒岛,只有不肯孤独的灵魂。”

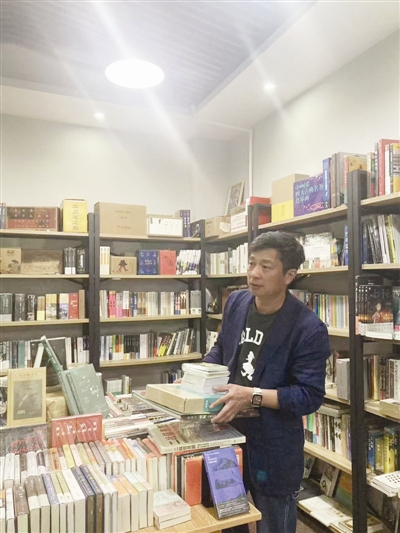

博学书店 邢鹏

博学书店

坚守20余年 顾客从学生到学者

在天津老城博物馆斜对面,可以看到一家售卖文史、书画类书籍的老店,这便是博学书店。老板邢鹏是天津人,已在此经营20多年。见到邢鹏时,他正坐在桌前临帖,桌面摆着赵孟頫的《胆巴碑》,纸上的墨迹未干。搁下手中的毛笔,邢鹏笑着解释:“没人时写一写。”忙时卖书,闲时写字,颇契合古人“晴耕雨读”的生活哲学。

博学书店分两间,一间以绘画类书籍为主,另一间为字帖类书籍。20多年前,初到鼓楼商业街开店,邢鹏便将书店定位为专门销售文史、书画类书籍,一是他认为这方面可有作为,二是附近都是书画相关的店铺,可以起到集聚效应。以“博学”为名,是因为他希望来此买书的人都能成为博学之人。到这里买书的人,既有艺术院校的学生,也有天津著名书画家、学者,他因此结交了很多朋友,对书画界的名家更是如数家珍。谈及书店的特色,邢鹏表示,主要还是书好,价格也不贵,“看到好书我便忍不住收罗进来”。

20多年来,店铺由新店变成老店,邢鹏经历了整个书店行业的起起伏伏,享受过门庭若市的热闹,也感受过门可罗雀的寂寞,但他依然坚持着。当询问背后的缘由时,他说道:“还是热爱吧。我以前看到有的书店里,人家90多岁的老爷子还在干着,我就希望我也能干到八九十岁。”

町岛书店 刘俊谷

町岛书店

顾客成朋友 兼职当店员

新华路的一个街角,藏着一家自带海岛风情的町岛书店。推门而入时,甜橙、柠檬与薰衣草的复合香气裹挟着书香扑面而来,治愈感油然而生。

这家书店的诞生源于店长刘俊谷的初心。“我从小就爱看书,长大后想通过书店搭建一座人与人沟通的桥梁。”她笑着回忆,大学市场营销专业的积淀、赴美攻读旅游与酒店管理的经历,再加上对心理学的喜爱,为自己开店提供了独特思路。“我追求内心真实的热爱,并希望把这份热爱的感受带给更多同频的人。”刘俊谷从自身喜好出发,将书籍与手账用品相结合,2020年打造出本市首家此类复合书店,精准吸引了同好者。

“相比线上,线下购物是一种更丰富的体验。我想带给客人更多的是‘一次美好的回忆’,而这才是让我和客人能够共赢的真正方式。”书店营收起伏波动,她抛开“营业额焦虑”,转而聚焦“做有意思的事”。于是,书店开展了读书会、观影会、手作沙龙等活动,她还会为带着困惑的顾客推荐解忧书籍,顾客也成了书店的朋友,在她生娃期间,因为店里缺人顾客还主动当起了兼职店员,这份信任让书店更有温度。

谈及未来,刘俊谷说:“我想看到书店自然生长的样子。它应该是包罗万象、充满活力的。”她计划让书店的活动更加丰富多元,以书店为平台,让每个人的创造力都能在此生根发芽。

记者手记

在采访过程中,几位书店负责人曾向记者表示,在网络购书与电子阅读的冲击下,实体书店的生存空间日益逼仄,排队买书的喧嚣景象一时难以重现。然而,他们依然在时代洪流中执着守护着那一方精神栖息地。他们的坚守,既是对生计的维系,更是对文化根脉的赤诚守望。

面对生存压力,这些文化空间的探索之路令人动容。经营者是商业空间的运营者,更是阅读的摆渡人——他们以审慎的眼光甄选每一本书,用真诚对话迎接每一位读者。在这里,购书从来不是终点,而是思想碰撞的起点。

实体书店之所以能成为城市的精神绿洲,不仅在于内容的品质,更在于人与人之间的温度。它们或许不再占据城市的中心,却始终在每个人需要时,提供一处可以安放精神的角落。