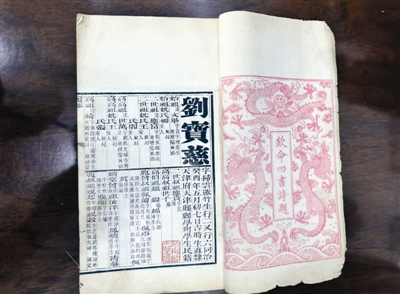

老校长刘宝慈的朱卷

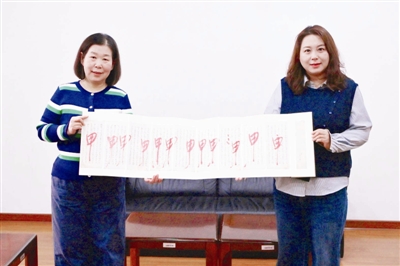

王敏校长(左)与刘文彦副校长展示这件90年前的学生作业。

一份装裱好的册页打开,九张写满小楷的纸页上,批注了十二个“甲”字。那仿佛刚刚落笔的鲜红色,依旧让人感受到当年批改时的欣喜——“这是一份90年前的‘学生作业’。”向记者展示这份珍贵的捐赠品时,中营小学校长王敏感慨地说:“自从发布为明年中营小学建校120周年纪念征集档案资料的消息后,来自社会各界的捐赠不断,“我们仅从初步的整理中,就能感受到学校在天津,乃至整个教育界的厚重底蕴。”

还有不同时期的毕业证书及学生手册、创校校长刘宝慈的科举试卷及编撰的《教科书》、题写校训的龚望先生曾保留的捐赠册……实物资料背后的时光故事,也让深读这份教育传承的人满含敬意与感动。

母亲的遗物

全家对母校的报答

征集档案资料的消息,最早由南开区档案馆发布。不久,南开区档案馆研究员王焱就接到电话,咨询一份“学生作业”是否符合征集要求。“令我诧异的是,这居然是一份上世纪三十年代的书法作业。”王焱说,从捐赠者女儿那里看到实物时,那娟秀的小楷以及醒目的十二个“甲”字,着实令人震撼。

捐赠者韩铃今年78岁,因身体原因婉拒了登门拜访。记者在王焱的帮助下了解到,这是韩铃母亲李慧娟的遗物,当时,李慧娟在中营小学读书,捐赠册页上也留有“六年级 李慧娟”的小字。根据韩铃的回忆,母亲生前在教外孙女与邻家孩子学书法时,还常把这份小楷作业拿出展示:“这是我小时候的作业。”

作业内容很杂,有《五柳先生传》的部分文字,也有“行路纽扣要扣好,帽子要戴正,衣服要整齐……”的“新生活规律”等。“我们暂时无法考证这十二个‘甲’字,出自哪位老师的批改。”王焱说,老师批阅时的愉悦心情可见一斑。李慧娟在1989年岁末去世,2019年,韩铃将这份作业装裱成册,并于今年与家人商量后,最终捐给学校。

“把这份小楷作业捐给学校,让母亲的念想回到她最留恋的地方,我们也都安心了。让一份90年前的小学生作业在今天重见天日,是对教育传承的一份心意,也是我们全家对母校的报答。”韩铃心声中的“全家”,包括了在中营小学读过书的母亲、叔叔、舅舅,也包括她自己与兄弟姊妹以及后一辈,三代共计11位“中营人”。这份跨越世纪的眷恋,承载着百年的教育温度,也因为有了新的延续,让人无比动容。

史料珍存

墨痕里的校史密码

“这一册《钦命四书诗题》,是学校赵广玲老师与爱人邢牧以其女儿的名义捐赠的。”中营小学英语教师刘维,负责校庆和校史馆资料的收集和整理工作,他介绍说,这是两位老师拍卖所得,随后捐给了学校。“这是学校创办人刘宝慈的‘朱卷’。”王焱说,里面不仅有中举所写“范文”,还记录了家族谱系、读书师承及考官批语等,实际是一份详尽的档案,“这是研究老校长生平历史最直观的史料。”

也借着赵广玲老师的牵线,刘维联系上给中营小学题写校训的乡贤龚望先生的后人。当年近90岁的龚绶拿出一份其父在1970年书写的《汉封龙山颂》时,刘维起初不知深意,直到看到题记“用先师竹生立碑捐册清单废纸,籍以传此陈迹也”——竹生是刘宝慈的号,龚望先生临帖所用的,竟是当年学校建造时的捐款和使用资金的记录!“当看到背面的建造细则,以及当时卞慧新、李琴湘等名流,还有元昌号、中国摄影等商号的捐款记录时,我刹那间感受到老先生以这种独特方式留存‘历史’的用心。”刘维说,这为佐证刘宝慈校长当年在天津民众中的声望地位提供了极有力的证据。在龚家,刘维还取得了刘宝慈校长为李叔同所得纪晓岚砚台所赋《甘林瓦砚歌》的扇面复印件,以及和刘宝慈赴日本求学的刘宝和所写的旅人琐记原稿。

此次征集中,学校还收到了刘宝慈校长曾经参与编写的一本《新式修身教科书》。“这以实物证明,老校长以资深实力参与了全国教材的编写。”刘维如是总结。

行走的思政课

让传承温暖童心

1962年毕业的张怡贤,穿着和当年相仿的校服,到学校捐赠了自己的毕业证书与一台脚踏风琴;1959年毕业的董宝林,特意从广西来津,捐赠了自己六年级的学生手册;津门教育大家杨坚白的后人也是中营小学毕业生,向学校捐赠了图书……刘维一边介绍征集到的实物资料,一边从报纸资料中特意找出《今晚报》今年的“教师节特刊”:“报纸采访裘英俊和王祜讲述的‘小学时光’,这都是学校的‘校史资料’。”

本次新整理的实物资料有五十余件,王焱也在整理文献资料,包括刘宝慈等人赴日本学习教育的名单、当年学校第一届毕业生名单、1907年的招生信息……“我们收到社会各界的捐赠,时间贯穿学校历史,每一件捐赠、每一篇校友回忆,无不彰显着这所学校的深厚底蕴。”王焱说,天津一直是领潮流之先的城市,中营小学在近代大变革中应时而生,它是教育家的摇篮,为国家培养了大量学贯中西的人才,学校的精神、教育方式等,至今仍有借鉴意义。

王敏校长将这些档案资料形容为“行走的思政教科书”:“未来,每一位走进中营小学的孩子,第一课就先从学校的历史与文化开始学习。”她希望,即将历经120年的教育传承,能通过这些档案资料所闪耀的“中营故事”,给予每一个孩子温暖与力量。