暮春的海河畔,棉3创意街区迎来一场特殊的文化聚会,2025海河书香节暨“旧书新知 文古润津”——海河旧书市集一周年活动在这里举办。

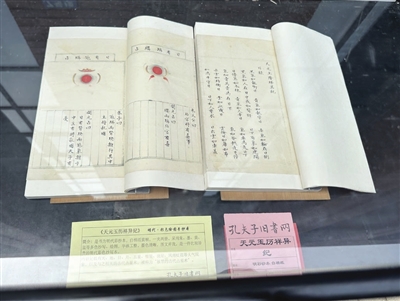

毋庸置疑,“旧书”是这场聚会的主角,而其中最引人注目的,莫过于孔夫子旧书网(以下简称孔网)带来的一套定价为18万元的古籍——明代嘉靖刻本《新纂门目五臣音注扬子法言》(以下简称《扬子法言》)。展台前,有人俯身细看纸张纹理,也有人掏出手机拍照发朋友圈。18万元的定价让人震撼,也令更多人沉思:在数智时代,这些泛黄的纸页如何穿越时空,找到自己的位置?而旧书与网络的相遇,不仅是商业模式的创新,更是一场关于文化记忆如何被保存、传递和重新诠释的深刻对话。

■ 时间的礼物

旧书里的多维记忆与价值

4月26日上午10点,海河旧书市集一周年活动的主题分享区座无虚席。河东区作家协会主席、百部书房主理人徐凤文手捧两本泛黄的旧书快步走上台,后排的观众不约而同地伸长脖子。“这两本书是我今天早上刚淘到的宝贝。不如今天就抛开讲稿,和大家说说我与旧书的奇妙缘分!”刚在讲台上站定,徐凤文便迫不及待地分享一早收获的“宝贝”,脸上难掩兴奋之情。

“今天早上5点,我就到了鼓楼。书迷都知道,想要淘到好书一定得趁早。”徐凤文笑着说。他展示的第一本旧书,是刚从鼓楼地摊淘到的1981年上海古籍出版社出版的清代藏书家周亮工的《书影》。“昨晚在西南村逛书店时,我就看到了这本书,价格有点高没舍得买,没想到今早在鼓楼又碰上了,10块钱拿下!这就是淘书的乐趣,你永远不知道下一秒会遇见什么。”徐凤文说,“对我来说这本书最珍贵的是扉页上的题字:‘1987年4月于天津工业展览馆华北书展’。那时候我大学毕业回津不久,天津刚好举办第一届华北书展。为了去书展上买书,我3个月没吃肉。现在捧着这本书,仿佛触摸到了年轻时的自己。这段原书主人的题字也成为见证天津书市发展的一条重要史料。”

另一本“战利品”则是徐凤文在海河旧书市集孔网展览专区购得的1935年初版印刷的《夜航集》。“这本口袋书是阿英先生的杂文集,他也是咱们天津首任文化局长。”徐凤文摩挲着书本介绍说,“书里有篇文章,专门讲了老上海城隍庙的书市, 书中有一段对‘地摊’和‘板摊’两种旧书摊的描写,恰好与咱们现在的鼓楼旧书市场和海河旧书市集一一对应,就像专门为它们写的注脚。”徐凤文禁不住感慨,一本旧书把个人阅读、城市历史和行业传统都串起来了。

旧书似乎有着神秘的魔力,一旦与它结缘,便难以割舍这份眷恋。长久以来,旧书交易都属于小众领域,仅在资深书友的圈子里散发独特魅力。虽然近年来,随着全国“旧书新知”系列活动的开展,逐渐吸引了年轻一代读者的关注,但还是有人发出这样的疑问:随着数智时代加速到来,实体书店、新书出版等尚且面临不小压力,为何还要提倡古旧书籍的交易流通?

其实,徐凤文分享的两本旧书的故事,就是很好的答案:旧书是时间的礼物,每一本旧书在漫长的流转过程中,都被赋予了独特的灵魂。它可能带着前主人的一枚书签,承载着一段回忆;可能边角处的批注,记录着前人的思考……这些细节让旧书不仅是一本书,更是连接不同时代人们情感与思想的纽带。

《藏书报》总编辑王雪霞则更系统地阐述了旧书在当代的价值和旧书交易的意义。在她看来,旧书的价值首先体现在其深厚的文物价值与史料价值上。她举例说,在此次海河旧书市集上看到孔网带来的明代嘉靖刻本《扬子法言》,是难得的古籍,18万元的标价背后,是基于其稀缺性、版本价值和文献意义:“它不仅是儒家思想的重要文献,更是中国雕版印刷黄金时代的实物见证。这样的古籍流传下来,彰显了传统文化的魅力。”

除了文物属性,王雪霞指出,旧书还拥有不可忽视的阅读价值:从个体角度来看,一本本古旧书,恰恰在信息碎片化、快餐化的当下,提醒着每个人应以高度自觉的“读者意识”来对抗信息茧房,更积极、更自主地实现“开卷有益”,同时,很多旧书背后都有着流转的故事,这是旧书独特的魅力。从社会角度来看,历经大浪淘沙、去芜存菁留存下来的古旧书,承载着丰富的历史知识和时代记忆,我们现在倡导的“旧书新知”中,“新知”的获取始终跳动着时代的脉搏。

■ 新营销模式

重塑旧书市场生态

促进古旧书交易,让更多旧书新友喜相逢,是很多旧书业从业者的憧憬,但对一个小众行业来说,如何突破圈层、拓展新客是不小挑战。近年来,借助网络营销的新机遇,古旧书的流通渠道被盘活,古旧书市场焕发出新的生机活力。

在海河旧书市集,“90后”女生云沛一直流连在书摊前,她回忆道:“10年前,外婆在整理外公遗物时,差点把三面墙的书当废纸卖了,幸亏我假期回家拦住了她。后来那些旧书陆陆续续在孔夫子旧书网上卖了3000多元,最贵的一套1978年版的《莎士比亚全集》卖了600元,后来外婆还夸我能干。但仔细想想,要不是因为有了专业的二手书交易网站,那些既沉重又占地方的旧书可能很难逃过沦为‘废品’的命运。”

这样的故事,如今已不再是偶然。曾几何时,旧书的命运往往取决于能否遇到识货的人,否则它们的结局要么是在街角旧书店蒙尘,要么被当成废纸论斤卖掉。但互联网改变了这一切。

孔夫子旧书网总经理孙雨田分享的平台数据也印证了这些变化:2024年孔网新增4.4万个书摊,目前孔网正在经营的店铺中,有2万家书店,45万家书摊。自去年5月份以来新注册的书摊多达4.4万家,其中30%以上的卖家是30岁以下的年轻人。“每年3月和9月的开学季是孔网用户增长的高峰。今年3月,最高日增新用户达到1.3万人,今年平台总注册用户数超过2200万人,最高峰的一天,订单量达到20万单,这对一个垂直品类的平台来说是相当亮眼的成绩。”孙雨田不无自豪地说。这些数字背后,是互联网彻底改变了旧书的命运轨迹。“过去淘旧书,对‘穷书生’来说是件既耗钱又费力的事。为了一本稀缺版本,有人得从上海远赴天津,路费加上舟车劳顿,一趟下来只能淘回一两本。更无奈的是,很多人即便有心求书,也会因路途遥远而与好书失之交臂,托朋友代购都是难得的幸运。”孙雨田说,“但现在内蒙古牧民手里一本上世纪五十年代的《人民画报》很快就会被远在广州的买家相中。这种跨越千里的旧书流转,在过去是想都不敢想的。”

随着旧书交易市场的重新繁荣,又有不少网络交易平台瞄准了旧书市场。它们凭借各自的特色,也在吸引着不同的人群。资深书友王磊打了个比方,孔网像古籍书店,多抓鱼像文艺书店,闲鱼则是跳蚤市场。“我平时淘书就爱货比三家。孔网确实是古籍和绝版书的宝藏地。”王磊笑着说,“闲鱼我用得也不少。虽然书的质量参差不齐,得仔细甄别,但胜在种类齐全,价格还能和卖家商量。有一次我3块钱淘到一本九成新的畅销书,简直像挖到宝!就是偶尔会遇到放鸽子的卖家,交易成功全靠缘分。”

最近,已经读研究生的云沛有大量的二手书要处理,主打上门收件的几个二手书回收平台又成了她的最爱。“多抓鱼、转转、小谷吖这些可以上门回收图书的平台我都用了个遍。本来我是多抓鱼多年的老用户了,因为它会对二手书进行消毒翻新重新包装,让人特别有阅读的欲望。但是最近它收书的范围越来越窄,价格也越压越低,我就开始转战其他平台了。”对比一圈下来,云沛总结当下的二手书平台各有优缺点:“转转客服响应快,还有专家帮忙鉴定书籍,让人放心。不过有些热门书价格被炒得虚高,得有耐心慢慢淘。小谷吖对学生挺友好,回收价相对高些,就是价格波动大,今天能卖10块,明天可能就只有5块了。”

从孔网公布的数据,能窥见古旧书交易的繁荣——孔网古旧书年交易量已达3000万册,交易额12亿元。但繁荣背后也有新的困惑。老派藏书人总爱说“书缘”,谓“寻书如追月,得之愈艰,读之愈珍”。如今的年轻人找书易如反掌,反倒难见捧书细读的光景了。这或许是互联网时代留给所有爱书人的共同课题:当知识的获取变得前所未有的便捷,我们是否在效率与深度之间,遗失了某种珍贵的阅读体验?

■ 旧书市回归

线上线下走向共生共荣

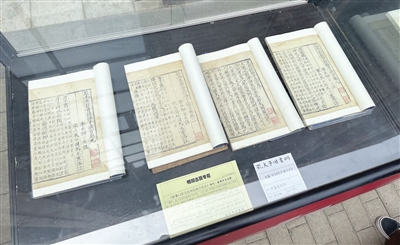

在网络便捷的背后,总有些东西在悄然改变。过去,珍本古籍的流通仅限于藏书家的小圈子,普通人难得一见。如今,明代毛晋的刻本、清代黄丕烈的宋版书,只需轻点鼠标就能高清呈现。但当我们隔着屏幕欣赏这些古籍时,纸张的触感、墨香的气息、装帧的方式——那些真正让古籍成为历史见证的细节,却变得遥远而模糊。

“为什么我们要带着18万元的古籍来海河旧书市集?因为屏幕再清晰,也比不上亲眼看见古籍纸张的纹理来得震撼。近年来,我们带着孔网收藏的各种古籍珍本在全国各地参加线下书展,就是为了让读者近距离感受历史的厚重。”孙雨田站在《扬子法言》展柜前这样解释。

徐凤文在分享会上感慨道,二十年前在天津淘旧书,得赶南开“三宫”的早市。如今虽然网上购书便捷,但那种“艳遇”般的惊喜却是网络难以复制的。

但是随着旧书市的回归,这样的体验又鲜活起来:几位大学生围着一箱上世纪八十年代的情书,看着书信上的称呼从“同志”变成“小冤家”;不远处,一位老者正用放大镜仔细端详民国期刊的印刷细节。这些瞬间提醒着我们,旧书的魅力不仅在于内容,更在于它们作为实物所承载的记忆与温度。

网络平台正在集体转身。孔网杂书馆已作为公益项目免费向读者开放,开馆4年间,迎来近30万读者到馆参观,其名声更远播到了海外。孔网已积累藏品110万件,将这些藏品分门别类进行展出,让公众领略到古旧书的丰厚底蕴和文化价值,是孙雨田和同事们的愿景。目前,孔网筹备的民俗古籍馆和红色文献馆已经初见规模,两个展馆都位于孔夫子旧书网办公区院内。多抓鱼在北京三里屯的循环商店成为热门打卡点。据媒体报道,去年多抓鱼主办的“一日书店”活动中,参与者平均触摸旧书37次,最受欢迎的环节是用老式打字机给书页盖章。抢到活动名额的豆瓣网友“墨斗鱼”在日记里写道:“当手指碰到那本1972年版《十万个为什么》的漆布封面时,突然理解了我爸为什么总说他们那代人的童年是‘摸得着’的。”正如王雪霞所说的那样,年轻人不是不爱旧书,而是需要新的接触方式。

这种体验正在形成新的文化消费闭环。孙雨田提到一个有趣现象,每次市集结束后,孔网上相关书籍的搜索量都会激增:“有人在鼓楼翻过《天津老地图》,回家就在网上下单了同款。这种‘线下种草—线上拔草’的模式,正在成为新常态。”

暮色渐浓时,18万元的《扬子法言》前依然流连着年轻人,而隔壁10元一本的旧书摊正在收摊。“价格有高低,但价值无贵贱。”徐凤文说,“期待旧书能够重新成为我们城市的书香‘封面’,当年轻人开始为一本本有故事的旧书驻足时,文化的链条就重新接上了。”

海河的水波缓缓流淌,如同时间本身。站在岸边,望着旧书摊与闪烁的屏幕交织的光影,忽然明白:文化的延续从来不是封存于琥珀之中,而是像河水一样,在奔流中保持其本质。从甲骨文的裂纹到竹简的墨痕,从纸张的纤维到屏幕的像素,记忆的载体不断更迭,但那份凝视与思索的温度始终未变。

在天津棉3创意街区,记者看到最动人的一幕是几个年轻人俯身对着展台,试图用相机捕捉一本本古籍的每一个细节。真正的传承或许就是这样——不必在数字与纸页之间抉择,而是让它们成为彼此的倒影。在这个快得令人眩晕的时代,我们仍需要一些缓慢的触碰,需要指尖摩挲纸张的沙沙声,需要那些能让我们停下脚步、俯身低眉的瞬间。