队员吴春博在表演

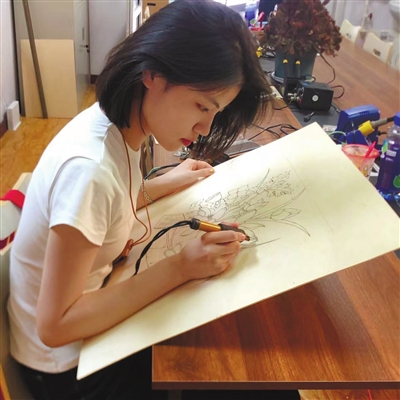

李若琳制作烙画

孩子们学习古法制香

唐文萱和孩子们一起剪纸写书法

学生们在打豆浆

孩子们在安幸生烈士故居上思政课

“六一”国际儿童节即将来临,广袤乡间,孩子们的节日画卷正徐徐铺展。这里既有知识的浸润,也有文化的传承,处处洋溢着趣味与内涵。

走进红色教育基地,孩子们沉浸式感悟革命精神,厚植家国情怀;踏入非遗工坊,高跷、制香、烙画等传统技艺焕发新生,在他们的探索实践中实现传承创新;参与特色活动,剪纸、美食制作等体验项目,让孩子们亲手触摸传统文化肌理。这个“六一”,村里的孩子们跨越课本与田野的界限,在丰富多彩的实践中拓宽视野,在寓教于乐的氛围里茁壮成长,为童年增添了别样的亮色。

高跷上的童趣

“六一”儿童节前夕,记者刚走进东丽区军粮城街道春竹轩社区党群服务中心长祥高跷示范培训基地,就听到阵阵鼓槌敲打的声音,原来是8岁的小高跷队员贾博然正在长祥高跷第四代传承人张勇的指导下练习“打棒”。

“横平—竖直—”,就读于军粮城小学二年级的贾博然,学习高跷一年半,动作标准,一气呵成,有模有样。今年元宵节期间,他还参加了东丽区举行的盛大踩街活动,惟妙惟肖的表演赢得不少赞誉。

像贾博然这样的小娃娃能够与长祥高跷结缘,要得益于张勇对这项市级非物质文化遗产代表性项目的传承与推广。今年38岁的张勇,现任长祥高跷会会头,自幼学艺,精通棒法、锣鼓、渔翁等技法,22岁开始教授徒弟,借着“非遗进校园”活动的东风,将“长祥小高跷”最先带进了刘台小学。

“高跷的练习大多在户外,冬天的时候,孩子的手都冻肿了,但仍坚持练习……”孩子们学习的热情,让张勇更加坚定了“传统文化的传承就要从娃娃抓起”的决心。为了让孩子们能全身心投入学习,张勇自掏腰包购置服装道具,并根据孩子们的不同年龄和身形特点进行专门定制。“考虑到儿童的身体协调性,我为孩子们量身打造了50厘米至60厘米的短腿高跷,既降低了学习难度,又确保了训练时的安全。”张勇说。

讲述长祥高跷的传承历史、文化背景,手把手带孩子们练习踩高跷、排演高跷表演节目……多年来,在张勇和团队成员的不懈努力下,“长祥小高跷”已走进东丽区刘台小学、军粮城小学、军粮城中学,以及河西区微山路中学等多所学校,越来越多的青少年接触到这项传承了百年的非遗技艺。

如今,长祥高跷不仅在校园里绽放光彩,还活跃在各种民俗活动和文化交流场合,身穿鲜艳服装的小演员们,行走在响亮的锣鼓声中,不时变换着队形和花样,所到之处观众喝彩声不断。从河北省、河南省的热闹街巷,到遥远的新疆大地,张勇带领着孩子们组成的表演队伍,足迹也早已走出天津,走向更为广阔的天地。

“非遗传承既要守住文化根脉,也要拥抱时代创新。”谈及今后的打算,张勇表示,要在长祥高跷项目上深耕“守正创新”理念,在保留传统表演精髓的基础上,大胆探索表演形式革新。“未来,我也想让长祥高跷走出国门,走向更宽广的世界舞台,让全球观众领略到天津非遗的独特魅力,使长祥高跷成为一张闪耀世界的中国文化名片。”张勇说。

袅袅青烟烙丹青

“呲——”在制作烙画的过程中,当散发着灼热温度的笔尖与木板接触的刹那,一缕青烟从电烙笔尖袅袅升起,宁河区芦台一中初二学生李若琳屏息凝神,让笔尖在木板上轻盈游走。随着手中用笔力度的微妙变化,深浅不一的褐色线条逐渐铺陈开来,勾勒出一幅饱含温度的画卷。

烙画,又称火笔画,是一种利用烙铁、电烙笔等高温工具在木材、纸张、皮革等材料上通过炭化痕迹进行创作的传统工艺美术。作画者以温度调控为墨、以时间为笔触,通过勾、描、擦、点、渲、染等技法,让焦色层层晕染,从而呈现层次丰富的画面。

14岁的李若琳和烙画之间的邂逅,始于永盛道社区举办的一场非遗活动进社区的活动。活动现场,李若琳和其他孩子们一起聆听市级非遗项目天津木板烙画代表性传承人胡建军老师讲授烙画的相关知识、近距离观看烙画的纹理走向、用笔触绘制自己第一幅作品。她被这门“意在笔先 落笔成形”的艺术深深吸引。“用马克笔或者水彩等材料画画的时候,我可以很清楚它呈现出来的方式和效果,但烙画可就大不一样了,不同温度的笔尖和不同用笔力度的组合可以产生多组搭配组合,呈现的效果只有运笔完成后才能知道,就像‘开盲盒’一样。”摩挲着自己的作品,李若琳兴奋地说,如果其中一笔出现失误,就很难能够补救,只能重新来过。

社区开设的课程,让烙画这颗种子在李若琳的心里生了根、发了芽。她开始上网搜索更多关于烙画的背景知识,购置相关的工具进行自主钻研。“有时候遇到实在理解不了的地方,我就等着烙画老师来社区进行辅导的时候当面请教。”李若琳说。渐渐地,她做烙画越来越得心应手,在春节、劳动节和国庆节等重要节日时,都能看到李若琳用烙画记录时代的作品,被社区居民们称为“烙画小达人”。

据了解,烙画的制作时间随着制作主题的复杂程度变化,通常需要两到三个小时。虽然课业负担逐渐加重,但只要有空,李若琳还是会在周末抽出一整块的时间去做烙画。“起初看到烙画的时候,我觉得应该是一件很简单的事,只要能控制用笔就没什么大问题。”李若琳说,“但随着学习越来越深入,我发现如果想把画面做得更精美、细节更丰富,就需要花费更多时间。”

马上就是儿童节和端午节了,李若琳正筹备一幅端午主题的烙画。“在开始的时候,我可能只把烙画当作一种艺术表现形式,但是随着学习的深入,我发现它更多是我们传统文化的一种传承,在作画的时候肩上有一种责任感。”谈及未来学习烙画的想法,李若琳眼中闪烁着希望的光芒,我会继续精进画技,融合青少年的兴趣爱好,创作出好作品,让我身边更多的同学知道烙画这门古老艺术。

青烟萦绕间,古老的技艺正与年轻的生命共鸣,那些深浅不一的烙痕里,不仅流淌着木质的记忆,更跃动着非遗传承的薪火微光。

古法制香习匠心

在静海区的非遗宝库中,“绮臻苑”古法制香合香制作技艺以其独特韵味脱颖而出。作为区级非遗项目,在第四代传承人姜国栋的不懈努力下,这项技艺正被越来越多人熟知与喜爱。

“六一”儿童节前夕,姜国栋的工作室里,西翟庄镇西翟庄小学的学生们围坐在长桌前,好奇地打量着面前的香材。在姜国栋的悉心指导下,孩子们小心翼翼地调配着人生中的第一份合香。这场“非遗+研学”活动,不仅让沉淀百年的制香技艺焕发新生,更在孩子们心中播下了文化传承的种子。

“绮臻苑”古法制香合香技艺以天然香材为原料,历经严格的配比、炮制、窖藏等工序,制成的合香兼具药用与鉴赏价值。2020年,这项技艺被列入静海区第四批非物质文化遗产代表性项目名录。然而,随着工业化生产的冲击,传统制香技艺一度陷入传承困境。

“祖辈传下来的手艺,不能在我们这一代断了根。”姜国栋语气坚定。为让古法制香重焕生机,他积极探索传统与现代的融合之道:在保留古法精髓的基础上,创新推出“夜阑香”“清心香”等符合现代需求的香品;借助电商平台拓宽销售渠道,让传统香文化走进年轻人的生活。

与此同时,西翟庄镇也在积极探索“非遗+”模式,助推非遗传承发展。当地将复杂的传统技艺简化为适合学生体验的趣味课程,通过手把手教学,让孩子们在动手实践中感受传统文化的魅力。

活动现场,姜国栋向学生们完整展示了古法制香流程。她取出薰衣草、薄荷、艾草等原料,一边讲解其功效,一边演示研磨、混合、塑形的技巧。孩子们目不转睛,不时发出惊叹:“原来香丸是这样做的!”“古人真聪明,连香味都能治病!”

到了动手环节,气氛愈发热烈。在姜国栋的指导下,孩子们体验制作香珠。六年级的李昱宁兴奋地说:“姜老师说香珠能凝心静神,我要把它送给妈妈!”一旁的老师感叹:“这种沉浸式学习比课本生动多了,孩子们不仅学到知识,更感受到传统文化的温度。”

这场活动只是西翟庄镇“非遗+研学”探索的缩影。在这里,研学已成为一场深度文化之旅,越来越多村民和学生通过实践,领略到非遗文化的独特魅力。

从课堂到生活,从传承到创新,西翟庄镇的“非遗+研学”模式为传统文化注入青春活力。正如姜国栋所说:“当古老技艺遇上童心,传递的不仅是技艺,更是文化的根与魂。”

童心巧手为传承

周六清晨,宝坻区尔王庄镇程泗淀村党群服务中心沐浴在温柔的晨光里,微风轻拂窗棂,送来丝丝清爽。在这里,唐文萱小朋友摇身一变成为“小老师”,带领小伙伴们用剪纸与书法,为儿童节赋予了别样的传统文化韵味。

活动伊始,唐文萱手持剪刀和彩纸,神情认真地向大家讲解:“剪纸时,剪刀千万不能对着自己和他人,选纸也要注意薄厚适中。”随后,她拿起折好的彩纸,手中剪刀上下翻飞,动作行云流水。不一会儿,“儿童节快乐”几个灵动的大字便跃然纸上,精美的图案一下子吸引了所有小朋友的目光。

在唐文萱耐心细致的指导下,孩子们纷纷拿起工具尝试。折叠、对齐、修剪、翻转……大家全神贯注,尽情发挥创意。很快,色彩斑斓的彩纸在孩子们手中幻化成娇艳的花朵、可爱的水果、活灵活现的鲤鱼。虽然手法稍显稚嫩,但每一幅作品都饱含童真与热情。看着自己的成果,孩子们脸上洋溢着满满的成就感。

体验完剪纸的乐趣,唐文萱又带着大家走进书法的奇妙世界。她握着毛笔,一边示范“福”字的写法,一边详细讲解:“起笔要稳,横折钩需有力,最后一捺要像燕子尾巴般轻盈舒展。”孩子们目不转睛地盯着,小手不自觉地跟着比划。初次握笔,大家写出的笔画歪歪扭扭,但在唐文萱的鼓励下,没有一个人选择放弃,而是一遍又一遍认真练习。当唐文萱第三次写出工整漂亮的“福”字时,小伙伴们立刻围拢过来,赞叹声此起彼伏:“等过年的时候,我们也能把自己写的‘福’字送给村里的爷爷奶奶啦!”

“唐文萱不仅学习成绩优异,还热心传播传统文化。”村党支部书记、村委会主任马景力满脸欣慰地说,“她常常利用寒暑假和周末时间,教村里的小朋友剪纸和书法。新年时,她还会特意剪出喜庆的窗花、书写福字送给村里的老人们,是孩子们身边看得见、学得来的榜样。”

这场别开生面的“六一”活动,让传统文化的种子在孩子们心中生根发芽。相信这些充满朝气的孩子,将带着对传统文化的热爱茁壮成长,在未来绽放出属于自己的精彩光芒。

校园飘起豆腐香

上午时分,蓟州区尤古庄镇西塔庄初级中学里书声琅琅,综合实践教室却是另一番忙碌的景象,推开门,醇厚的豆香便扑面而来。九年级2班的学生们正在这儿体验一场特别的实践——用芹菜汁染色的豆浆制作翡翠豆腐。

翟婧茹握着温度计的手微微发抖,锅中豆浆的温度恰好达到85℃。她深吸一口气,将调配好的盐卤缓缓注入泛着绿意的豆浆,随着手腕匀速搅动米粒儿大小的豆花如繁星般浮现,点卤环节顺利完成。

“我们在用芹菜、紫甘蓝、胡萝卜等天然食材中的色素研发多彩豆腐。”班主任袁志丽边指导边解释,“蔬菜汁的酸碱度会影响蛋白质凝固,所以制作多彩豆腐必须精准把控温度和盐卤用量。”捧着成品的翟婧茹这时难掩兴奋地说:“老师,我们成功了!”

这场豆腐制作,是该校劳动教育的生动注脚。“在一次课间闲聊中,有位同学分享了自家大年初一吃豆腐饺子、取‘兜福纳吉’寓意的习俗,引发了同学们的浓厚兴趣。但当话题延伸到豆腐的制作工艺时,却发现谁都说不出个所以然。”袁志丽回忆说,“学校周边种植黄豆的农户很多,豆制品作坊也不少,制作的豆腐更是软嫩香醇、远近闻名。作为家乡文化的传承者,我们有责任将这门传统工艺延续下去。因此,我便萌生了带领学生亲身体验种黄豆、做豆腐,在实践中感受劳动智慧与文化魅力的想法。”说干就干,在学校的支持下,袁志丽带领学生开辟了豆田实践基地,锄头、钉耙等农具一应俱全。学生们不仅学会了翻土、播种,还变身“植物观察员”,详细记录大豆发芽、展叶、开花的全过程。田间的汗水中,他们读懂了劳动的艰辛;收获的喜悦里,科学素养也悄然生长。

从田间到作坊,实践的维度不断拓展。在制作豆腐前,学生们走进村里的老字号作坊,亲眼见证泡豆、磨浆、滤渣、煮浆的传统工艺。老匠人们专注的神情、娴熟的手法,让孩子们触摸到了匠心的温度。

实践出真知,实践也培养了学生发现问题、解决问题的能力。在做豆腐环节,学生张硕产生了疑问:“点豆腐为什么要用盐卤,而不用食盐呢?

他跟记者分享了当初解谜的过程:“我们尝试改变食盐浓度和温度,但怎么都无法让熟豆浆凝固。老匠人说‘盐卤是豆腐的魂’,化学老师用蛋白质聚沉原理为我们剖析思路也未能解惑。最终在AI(人工智能)助手的帮助下我们才明白,是盐卤(氯化镁)与氯化钠的离子键差异,导致了蛋白质聚沉效果不同。”

小小的黄豆,不仅是舌尖上的美味,更是育人的宝藏。九年级2班的黄豆教育实践课取得了显著成效,学生在学业和素养上双向提升。调查显示,100%的学生认同“奋斗创造价值”,学生们对家乡的归属感大大增强。

夕阳把豆田实践基地染成金色,袁志丽轻抚教室内的磨盘与木框。“我们不是要培养豆腐匠,而是希望孩子们懂得‘豆’虽微小,却能在泥土中孕育希望;‘斗’虽无形,却在少年心中生长出广阔天地。”她说,“我们将继续做好教育的破壁者,在学科融合中培育更多奋‘豆’向上的生命!”

芒种将至,新一批豆种即将入土。待嫩芽破土时,承载着千年文明的微光,又将照亮新一代学子的成长之路。

“红领巾”闪耀红色热土

“1927年,安幸生烈士面对敌人的屠刀仍高呼革命口号,他用25岁的生命践行了‘为革命何惧生死’的誓言……”儿童节前夕,北辰区双口镇中河头村安幸生烈士故居里,12岁的满虹辰站在泛黄的历史照片前,胸前的红领巾随着讲解的动作轻轻晃动。这座青砖灰瓦的老屋里,每个月都要响起她清亮的声音——作为河头学校“红小宣”社团的骨干,她已在这里完成了30余场义务讲解。

“第一次站在展柜前,手心全是汗。”满虹辰笑着回忆初次宣讲的场景,“但当我看到参观者专注的眼神,觉得责任重大,同时也很骄傲,自己正在把村里的英雄故事讲给更多人听。”为了讲好每段历史,她常常在课后查阅史料,把安幸生烈士的生平事迹整理成“独家笔记”。如今,展板上的文字不再是冰冷的铅字,在反复查阅史料、一次次向老师请教的过程中,那些文字化作了她脑海中鲜活生动的历史图景。

“每一次讲解,都是我与革命先辈的心灵对话;每一次讲述,都让我对红色精神有了更深的领悟。这份使命,我要一直传递下去。”满虹辰说。2024年,满虹辰凭借出色的表现荣获北辰区“榜样红小宣”称号,并在多次市区朗诵、演讲类比赛中崭露头角,成为村里孩子们学习的榜样。

作为一所诞生于革命先烈故里的学校,红色基因早已融入河头学校的办学血脉。在这里,像满虹辰这样的少年宣讲员还有20多人。学校结合地域优势和学生特点,将“培养一种习惯、树立一种意识、厚植一种信仰、传承一种精神”“四个一”工程确定为教育工作目标,构建起独具特色的“思政育人+”体系,让红色成为立德树人最鲜亮的底色。

安幸生烈士故居、中共西北乡农民支部旧址成为了学校的实践课堂,通过“沉浸式备课+场景化讲解”培养模式,孩子们在青砖小巷间触摸历史温度。在学校重点打造的“幸生·筑梦”党建品牌引领下,“幸生大讲堂”邀请党史专家、思政教师、老党员讲述烽火岁月;红色文化长廊里有学生们用稚嫩画笔描绘的革命故事;“幸生广播站”中,孩子们的声音乘着电波传遍村庄。

为纪念安幸生烈士曾任主编的《新生》杂志,学校校刊《馨河之声》以“馨声”延续“新生”,记录着孩子们在红色教育中的成长足迹。正如河头学校党总支书记王秀平所说,要让红色基因像村口的老槐树,深深扎根在每个孩子心里,革命薪火代代相传,照亮乡村孩子的未来之路。

今年的“六一”儿童节,河头学校的孩子们将在烈士故居举办一场特别的宣讲会。当稚嫩的童声再次响起,那些青砖墙上的红色故事,正通过这些村里的小小宣讲员,化作照亮未来的精神火炬。