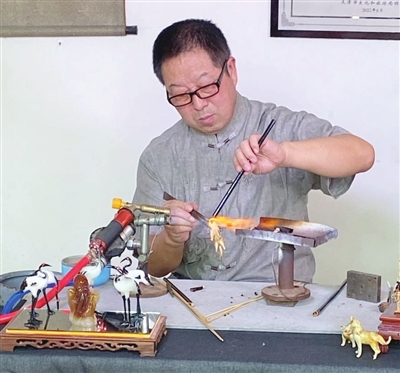

料器,属于低温玻璃艺术制品,其艺术风格追求温润如玉,承载着中国传统美学理念。在天津宝坻区汪曹庄村生活的汪氏家族,世代传承着古老的料器制作技艺,以擅制料器鸟兽而著称。作为汪氏料器制作技艺的代表性传承人,汪文政和料器打了一辈子交道,料器对于他来说,不仅是一项谋生的手段,更是家族情感的寄托和文化的传承。

料器凝聚着文化情感

记者:汪老师,听说您家族世代从事料器制作,能谈谈您最初是如何接触这门手艺的吗?

汪文政:我们家族几代人都是做料器的,其中有记载的、能考证的是民国时期汪家在北京花市开料器作坊。当时在北京花市有很多做料器的作坊,以四个大家族为核心,汪家就是四大家族之一,汪家不少人都做料器。再早,我家祖辈是怎么开始从事料器制作的,因为没有明确记载,我不能乱说,所以当时申报非遗的时候,我就从我爷爷那一辈算起,传到我这是第三代。

公私合营以后,1960年,北京料器厂成立,我父亲就进厂当技术工人。后来,因为要照顾我奶奶,我父亲从北京回村里。村大队成立了料器厂,组织人给北京料器厂作来料加工,这也带动了周边村镇甚至天津料器行业的发展。我从小就看家里人制作料器,但是真正开始学,是18岁进厂子当学徒。我记得是三个月出徒,最开始跟着师傅学烧料、拔条等最基本的技法,还有就是熟悉料性。料器的原料是各种颜色的低温软质玻璃棍,熔点在600多摄氏度。它的成分、特性和高温玻璃很不一样,所以加热、拔料、揉料这几步很关键,要把料揉“熟了”,不然东西做好了,离火一凉就裂了、炸了。

我的第一个作品是料器小老鼠,因为汪家擅长做料器鸟兽,老鼠造型比较简单,老师傅一般从老鼠开始教。师傅用镊子在烧热的料棍上,左抻一下,右拉一下,再用彩色细料棍点眼睛,几分钟一个小老鼠就出来了。看着容易,但是我自己一上手,哪也不是哪。料器制作对温度的控制比较严格,料棍在火上熔化后,每一个动作都要快,不容你考虑下一步要怎么做。所以学习主要还是要靠自己练,几千几万次练习,把技术练成肌肉记忆。

记者:上世纪90年代后,料器市场规模越来越小,很多人都改行了,您是怎么坚持下来的?

汪文政:1992年北京料器厂倒闭后,我们有技术,就开始自己跑市场,市场从出口为主转变为内销为主。随着市场进一步萎缩,我也动过改行的心思,但是想想也不会干别的,还是做料器吧。而且我发现,很多老人改行了,年轻人觉得太苦太累不愿意学,会料器制作的人越来越少,所以市场虽然小了,但我的客户却很稳定甚至还多了,因为很多品类就我家能做,就我家货全。比如一套十二生肖料器,有的人只会做马,有的人只会做羊,客户到别家买,可能凑不齐一套。但是,在我这儿准能凑齐一套十二个动物。

当年很多料器工厂改行、倒闭,这些厂子有一些库存积压产品,挺好的料器工艺品就那么放着或是被处理了,我觉得怪可惜的,而且,毕竟在这行摸爬滚打这么多年了,我还是看好这个市场的,好东西总有人能识货,于是就有意地收购了一些。现在的市场证明了我当时的决定是正确的,有些精品料器已经具备收藏价值了。近些年,很多人还因为怀旧而买这些料器。

记者:在这个坚持的过程中,有没有遇到过某些事儿某些人,让您觉得自己的坚持特别有意义?

汪文政:有一次参加北京的活动,一位七十多岁的老先生,在我的摊位前转了好几圈,最后买了好几件我的料器作品。他捧着那个小动物摆件直掉眼泪,说小时候家里没钱,他在街上看到一个差不多的料器摆件,很喜欢,可他娘不给他买,后来被别人买走了,他长大了自己赚钱了,却再也寻不到那样的摆件了,遗憾了大半辈子。这次,可算是让他碰到了。

其实这样的事儿挺多的,对于年轻人,这个料器小动物摆件很可爱,也很新鲜,对于中老年人,这个又是童年记忆的一部分。一种非遗手工艺品,能让几代人都喜欢,它承载的是一种文化情感,我还是要把它传承下去。

料器传承的困境与突围

记者:您年轻时会做一些大型的料器作品,比如料器盆景,现在为什么不做了?

汪文政:因为没有那么多原料了,我还存着一些老料,用一点少一点,我可舍不得用。

记者:现在料器制作技艺传承,面临的问题首先是原料断代吗?

汪文政:可以这么说。料器传承,需要形成从原料制作到料器生产加工的一条完整生产链。以前北京料器厂有专门熬料车间,采用石英砂、纯碱、氧化铜等,经过高温熔化,拔制成料棍。我们再将料棍,放置在600摄氏度—700摄氏度灯火中烧至软化,塑形制作料器产品。

我家只会制作料器,不会熬料。现在几乎没有工厂熬传统软质料了,大部分工厂是做硬质料。有这么几家愿意做软质料,传统制作工艺也几近失传了,产品质量比老料差太多。可能很多人觉得这些东西不都是玻璃吗,能有什么区别?其实从成分、制作工艺来讲,不同品种的“玻璃”差别非常大。例如,熬一锅白色的传统软质料,需要17种原料,都是矿物质原料,粉色的老料里面有黄金成分,现代的料则是用化学成分替代矿物质成分,成本降了很多,但是产品质量也打了折扣。你看故宫珍宝馆的料器,几百年还温润如玉,现代玻璃制品放这么多年早发乌了。有些用矿物质颜料绘制的古画,历经几百年色彩依旧鲜艳,料器也是如此。

比如现在我正在凑合用的一种新料,只要料棍温度稍高,就会冒黑烟,作品就废了,老料就不会出现这种问题。这种新料已经是我能找到的比较好的原料了,我在制作过程中控制料棍与火源的距离,可以规避冒黑烟的问题。但是有些料棍,我做的时候都没问题,作品一冷却特别容易裂,成品率很低,有时甚至是做多少件废多少件。

记者:不是还有市场需求吗?为什么没有厂家愿意尝试研发原料呢?

汪文政:即便是我拿着这个老配方去找厂家定制原料,也难以复原老料,因为不知道详细的制作工艺,加料顺序、加料时间、加料温度,都要一点点研究、试验。有这个精力,工厂更愿意研发新材料。

记者:您怎么应对这些传承困难?您一直在找替代原料吗?

汪文政:某种意义上说,我不只是在找替代原料,也是在研究新的技术。如果老料没有了,这个手艺我又不能让它断了。我在研究怎么把新料和老料融合,尽量在实现传统料器艺术风格的基础上,根据新的硬质料的特性,做一些突破性的艺术和技术创新。把制作料器的手艺,借助别的材料去传承和发展。

转型也是被逼出来的。比如新料制作的十二生肖小件走文创路线;老料生产的作品,或是一些当年的老料器,专供收藏家收藏。我的库房里还有一些以前用老料生产的不合格品,这些我也作为原料进行二次利用。这虽然是没办法的办法,但也是一条传承的路。

我还学吹糖人呢,有一次我在庙会摆摊,旁边摊主是吹糖人的,也是非遗代表性传承人,好多小孩儿围着他体验。因为安全原因,料器传承活动的互动体验环节,一直比较难实现。我一看吹糖人那个流程和料器制作其实挺相似的,吹糖人互动性强成本还低,关键家长和孩子的接受度都高。于是我就去学吹糖人了,想着以后办个啥非遗传承活动,可以多一个参与体验环节,也是“曲线救国”。

记者:听说您的儿子儿媳在网上直播销售料器?

汪文政:年轻人有年轻人的传承方式,他俩用“爱雪料器坊”这个账号在短视频平台发视频、作直播,网上直播给我们带来不少新客户,其中也有很多年轻人。传承要往前看,不能总墨守成规、原地踏步,我们的传承要适应现代社会发展。我现在趁着身体条件还允许,能为非遗传承做点啥就做点啥。