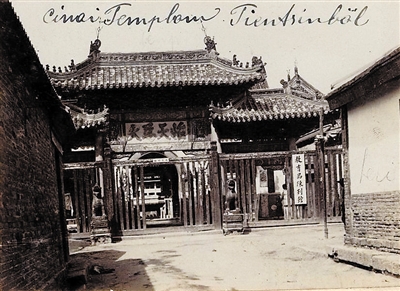

1920年代天津玉皇阁山门前牌坊

玉皇阁现存的清虚阁

玉皇阁山门(资料图片)

作为天津最古老的明代道教庙宇,玉皇阁矗立在海河畔六百余年,见证了津门从漕运重镇迈向近代化都市的沧桑巨变。它曾是中国首条商用铁路的指挥中枢,更孕育了最早的现代博物馆,甚至一度化身为直隶工艺总局的衙门。从明初的巍峨殿宇到近代风云际会下惨遭破坏,玉皇阁的命运与天津城紧密交织。如今,仅存的清虚阁历经修复重焕光彩,以沉默之姿诉说着这座城市“万帆风汇舞”的往昔与“一镜水涵空”的今朝。

三栖奇观 津门缩影

玉皇阁位于海河三岔河口,有着辽阔的视野,不仅是天津城市近代化飞速转型的见证者,也是积极参与者。

光绪十四年(1888)十月,从天津出发,经塘沽、芦台至胥各庄的铁路全线通车,天津成为中国第一个拥有商用铁路的重要港口城市。据《申报》记载,修建这条铁路的办公场所就是“暂借津城玉皇阁”。光绪十二年(1886)开平铁路公司成立,伍廷芳任总经理,吴南皋担任副经理。他们集众商合股银计25万两,用10万两收购了唐胥铁路(18里),作为铁路公司资产。周馥出任铁路公司督办,组织人马开始修筑中国第一条商用铁路建设工程。第二年,开平铁路公司更名为“中国铁路公司”(又称津沽铁路公司、天津铁路公司)迁驻天津。公司聘请英国人金达任工程师、詹天佑任邦工程师,还聘了许多外籍员工,并由淮军驻津部队组成筑路大军。

光绪二十九年(1903)九月,直隶工艺总局在天津老城厢草厂庵成立,成为北洋新政中“兴工劝业”的核心机构。其下设高等工业学堂、劝工陈列所、教育品制造所等分支机构,以“创兴实业”为宗旨,统筹直隶全省工业与教育发展。至光绪三十三年(1907)七月,随着玉皇阁内原设的“教育品陈列馆”迁至河北劝业会场,这座明代道观再次迎来身份转变——直隶工艺总局整体迁入玉皇阁办公。

此时的玉皇阁已非单纯的宗教场所。自1887年津沽铁路公司借驻此地后,其建筑群因地理位置优越(毗邻三岔河口交通枢纽)、空间宽敞且保存完整,逐渐成为近代化事务的“多功能载体”。工艺总局入驻后,玉皇阁既是实业政策的制定中枢,也是工业教育的实践基地:阁内统筹全省工矿学堂建设、组织海外技术引进,更通过劝工陈列所公开展示机床、纺织机械等新式工业成果,吸引商民投资。这种“道观衙门”的奇特组合,恰恰映射出晚清社会转型的仓促与务实——当传统庙宇遇上急迫的近代化需求,其庄严格局与公共属性,反而为新兴机构提供了难得的落脚点。

五进高阁 三岔地标

玉皇阁集铁路、博物、官府于一身,在津门寺庙中颇为罕见。

玉皇阁历经明、清两代多次重修,曾拥有庞大的建筑群,如今除了清虚阁以外,大部分建筑都已被毁。现存的清虚阁是目前天津市内历史最悠久、也是唯一保存下来的明代古典楼阁式建筑。那么它全盛的样子究竟如何呢?

玉皇阁始建于明初,具体年代无考。根据建筑专家实地勘察,在清虚阁上层背檩和金檩上发现明代重修玉皇阁“千秋带”两块,分别书写着“宣德丁未年”(1427)和“弘治二年”(1489),按两次重修间隔60年推算,当建于洪武年间,其历史比天津卫城出现得还要早。

这座比天津城更古老的建筑,如何在清末成为“铁路-博物-官衙”三位一体的奇观?答案藏在它的空间基因中。

1909年的《天津志》将玉皇阁列为津门寺观之首,却未详述其形制。直到当代学者商宝海实地考察山门梁架,结合2024年玉皇阁新绘制的清末平面图,才拼凑出全盛时期的建筑密码:玉皇阁坐西朝东,面朝三岔河口,五进院落沿中轴线次第铺展,旗杆、牌坊、山门、钟鼓楼、变卦亭、三官殿、清虚阁层层递进,飞檐斗拱间尽显北方官式建筑的雄浑。更令人惊叹的是,庚子之役中,与战火纷飞的南门仅一河之隔的玉皇阁竟奇迹般幸存,其完整格局得以延续至清末。

玉皇阁的威严始于山门前一对铁犼——据《山海经》载,犼乃北方神兽,形如犬马,身披鳞甲,可吞吐烈焰。这对镇阁神兽与两根节庆悬旗的大旗杆,构成震慑四方的“天际线”。穿过悬有“玉皇阁”匾额的牌坊,山门上方四角镶砌着“骑马罗汉”砖雕,笑容可掬却暗含威仪,与门楣“惟天为大”的匾额形成神圣与世俗的微妙平衡。

中轴线上的第三道门被称为“变卦亭”,地面嵌阴阳鱼图案,中心立铁鼎一尊,暗合“天人合一”的宇宙观。过此门至三官殿,供奉天、地、水三官神像,而终点清虚阁二层的神龛中,玉皇大帝俯视众生。这种从凡间到天庭的阶梯式空间叙事,让信众的每一步都沉浸在传统文化中。

玉皇阁因其高度,曾是天津人重阳登高的首选之地。旧时农历九月初九日,许多人会到玉皇阁烧香拜神,还要买“年糕”,登清虚阁眺望,寓意“年年高”“步步高”。光绪二十九年(1903)华北大旱,时任直隶总督的袁世凯率众入玉皇阁祈雨,盛况一时。

然而,这座道观更藏着近代化的野心——附属的璇玑府供奉着吕洞宾,偏殿房舍却租给洋商;鼓楼住着六名道士,杂役苦力穿梭其间搬运的是铁路图纸;清虚阁的飞檐下,既有玉帝神龛,也曾堆满教育品陈列馆的矿物标本。神性与世俗在此碰撞,恰如清末天津的缩影:旧信仰未褪,新文明已至。

古阁新生 文脉传续

玉皇阁的复杂经历,与道长的开明与开放有直接关系,民间就流传着玉皇阁办体育馆的故事。相传淮军王守备,解甲落户在老城厢,生儿育女,家境兴旺。他结交乡贤志士,颇有声望,被推荐为同乡会常务董事、道教协会理事。一年,王守备不幸染疾,腹胀如鼓,多方请医不愈。遂访求到武举王老先生,从习健身功法,修炼未几,体健如初。于是与同仁找到玉皇阁道长沟通获得一间用房,办起“培元体育馆”。曾观看爷爷练功的长孙王众回忆说,馆内被打扫得干干净净,内置一盆炭火,练功者早起到馆,先用腹式呼吸法吸入热气,接着用沙袋、竹板击打全身与头部规定部位,然后练功。清静威严的道观与民间习武练功浑然成趣。

1954年,玉皇阁被列为天津市重点文物保护单位。但不幸的是,随后一个深夜,山门前镇守数百年的明代铁犼竟遭偷盗。这对《山海经》记载中“口吐烈焰”的神兽,被粗暴切割后秘密运往冶铁厂,险些熔为铁水。案发后,专案组雷霆出击,但从盗贼手中夺回残躯时,铁犼头颅已严重损毁。文物修复专家用传统失蜡法重塑其威仪,但新补缺的兽首再无明代铸铁特有的斑驳肌理。

1956年,玉皇阁小学创建,最初栖身于娘娘宫大殿南边二层小楼里。上世纪60年代末,小学扩建,玉皇阁小学迁建于阁内。迁建中,“山门的砖雕被老工人悄悄藏在铺地石板下,这是玉皇阁最后的体面。”古建筑学者商宝海在《玉皇阁的兴衰》中记录下触目惊心的一幕:1969年春天,南建公司的工人撬开清虚阁的榫卯,偏殿屋顶塌落时,一块写着“宣德年重修”的千秋带随瓦砾坠地,桐油浸透的宣纸上,清代大学士的捐建题记清晰如昨。拆除浪潮中,因位置偏北幸存的清虚阁被改造为“玉皇阁小学”校办工厂。昔日的道教圣地回荡起裁剪烟纸的沙沙声,有学生回忆:“我们在玉皇大帝眼皮底下做手工,阁里静得能听见自己的呼吸。”这种宁静恰似历史裂痕中的短暂喘息。

转机始于21世纪。随着娘娘宫地区改造,清虚阁被纳入修复议程。2004年2月,有关方面按照“修旧如旧”的原则,对玉皇阁地区进行抢救性修缮,拆除已完成使命的小学堂,拓宽为广场。在原址用原料更换腐烂不堪的构件,拆除阁内后续搭建物,采用“最小干预”方法,请回保存在文物部门的神像,一一安放复原,使古老的玉皇阁在保护中焕发光彩,并对外开放,喜迎八方游客。建筑团队建立了长期监测体系,对木结构进行定期防腐处理,安装温湿度传感器实时监控建筑微环境。将部分区域作为传统文化展示空间,结合天津古文化街节庆活动(如上巳节、重阳节)举办民俗体验。同时,运用BIM技术对建筑进行三维建模,为修复提供数字化依据。2024年,有关部门提出将玉皇阁纳入“海河夜游”路线,通过灯光秀与沉浸式戏剧增强夜间体验,以推动“24小时文旅消费圈”的建设。