中国的年俗离不开红色。天津春节五大红是:红福字、红吊钱儿、红鞭炮、佛前供、红春联。祖祖辈辈沿袭,把过年的气氛烘托得吉祥热烈,喜庆红火。

随着岁月更迭,五大红里最火爆的象征——鞭炮,已渐渐退出了城市的年俗舞台;最繁琐的讲究——佛前供,也因老例儿失传而淹没在历史长河中;而福字、春联、吊钱儿,则成了春节留存下来的象征。

福字贴在大门中央,春联贴在门框两侧,吊钱贴在门窗之上,自古以来这三样吉祥之物,都要用上“贴”字,充分说明它是纸质的。倘若是木质,应该叫“钉”或“挂”;如果是布质,以天津人的口语习惯,大抵叫“糊”而非“贴”。这给我们提供了一条线索:福字、春联、吊钱儿的历史不会早于东汉。

一说“福”字

《说文解字》:“福,佑也。”大致释为神灵保佑,逢凶化吉,诸事顺遂。而人们常说的“五福临门”中的“五福”源自《书经·洪范》:“一曰寿,二曰富,三曰康宁,四曰攸好德,五曰考终命。”这正是国人关于幸福观的五条准则,所以春节中最常见祈福形式就是写福字。

在民间故事中,贴福字始发于周。相传姜太公封神时,其妻讨封,因这妇人极为刁蛮,姜太公一气之下,封她为穷神。民间传说穷神到哪儿,哪儿就受穷,所以之后便有了“术士画符,以冲穷鬼”的说法。画符的“符”,是符咒的符,画在符上的字是甲骨文的“福”字。至于“贴福字”起源于周朝的说法,并没有任何考古佐证。另外,姜子牙卒于公元前1015年,在他故去千年以后才发明了纸张。所以比较确切的说法是:到了宋朝,才始有“贴福字”的风俗。《梦粱录》中有载,称作“钉桃符,贴春牌”,而贴春牌,当为贴福字之始。

从福字的字形结构来看,甲骨文中的“福”字,偏旁的示部上面是三个点,代表日月星;下边是个“丅”字,这“丅”字在甲骨文中示意为“下”,合在一起则表示:苍天在上,苍生在下。这也是示最初写法。之后过渡到金文、小篆,改写成“二小”。“二”和“小”合在一起,会意为“敬天”。“福”字的右边是“一口田”,仍念“福”。在甲骨文中,“一口田”组成的“畐”字,形似“豆”字。豆,乃祭祀之礼器,是个象形加会意的字,其有豆盖、豆身和豆足组成一个“福”字,意为敬天、敬神、敬祖先,期望苍天为天下苍生降下好运,这是“福”字的本意。

民间为了烘托节日气氛,愉悦心情,便在春节时贴红纸的福字,同时,作为符咒的“福”,在精神层面满足了人们的正念所求,获得心灵慰藉。以菱形方向粘贴福字,不仅是美观的需要,更是以四角儿“指天敬地,惠东佑西”的物语表现,以祈求福气、福运的降临。这便是贴福字的文化内涵。

关于把福字倒着贴的历史佐证,其实至今没有找到,或许是近现代人为讨口彩“福到了”而兴起的。为什么说倒贴福字不是古人而是今人所为呢?这是因为汉字之初乃是表义,而非表音。

二说春联

在旧时,写春联儿是文人墨客最直接的“时令买卖”。自进入腊月以后,即有先生于市肆檐下书写春联,以图润笔。说来也怪,同是年品、年货的“五大红”,唯独卖春联可以在非亲非故的商家门前摆摊设点,招徕生意。若是贩售其他“四红”,占据在人家商铺的门前窗下,必遭店主的驱赶。如此的“重文轻商”,皆因春联被视为圣人留下的大吉之物。不但能趋吉避凶,纳福迎祥,更是平头百姓对文化的尊崇。若以商家角度而言,先生边写边卖,一定会聚拢众多看客,而看客即是商家的潜在顾客。门前客流如织,摩肩接踵,谁能断言不会带来商机?所以出借一方弹丸之地,互惠互利,何乐而不为。

商家如此慷慨豁达,是因为沾喜讨吉始终是人们的精神求取。而且,字纸在古人看来是有灵性的,因此,红纸黑字的春联,所承载的是人们对美好生活的向往和期盼,这远远不是其他年品可比拟的。所以说,凡在迎春之际,遇有写春联的先生拱手施礼,暂借宝地,商家断然不会拒绝。而写字先生也会将春联、春帖赠送商家,亦算儒商之间的君子之交,礼尚往来。卖春联,在旧时已被视为儒商之举,即使在重农轻商的大环境下,文人写春联来卖,亦无人耻笑,反而备受尊崇。

由于春联可买可卖,使之有了价值,诱惑着书家精研笔墨,巧结文辞,最终推动了春联的蓬勃发展。旧时卖春联,并无年龄限制,无论是霜髯皓首的老夫子,还是弱冠未及的青少年,只要掌握美词佳句,能写一手好字,即可摆摊设点经营此道。如若是一名孩童,能够持笔撰联,更是街肆一景,必会引来观者摩肩,购者接踵。

春联内容寓意吉祥,招财纳福,形式讲究对仗工整、平仄对应,绝不可信口胡诌。在写春联时,普遍把含义较浅的内容作为上联,用来“承上”,如“家”;含义深刻的内容作为下联,以证“启下”,如“国”。上联内容多为引导下联,上下联多呈因果的逻辑关系。上联描述过往,下联期盼未来;面对大门,上联贴在右手边,下联则贴在左手边;上联结尾是仄声字,下联结尾是平声字。按传统规矩,春联横批的四个字,也应从右往左读。上下联不可贴反了。

写春联、卖春联、贴春联,盖由汉文化尚雅祈福的心理而形成的习俗,通过文人墨客创发的精神产物。后蜀翰林学士辛寅逊所题桃符——“新年纳余庆,嘉节号长春”——被后人视为春联鼻祖,至今千余年,春联文化逶迤连绵,迄今不曾中断。

三说吊钱儿

对于天津人来讲,腊月间在摊位前挑选花形各异的吊钱儿,是一大乐事。说起吊钱儿成为天津特色,不比煎饼果子逊色。过年贴吊钱儿,在天津有句顺口溜儿:“满街跑小孩儿,鞭炮窜房檐儿,妇人包饺子端盖帘儿,男人糊窗户贴吊钱儿。”

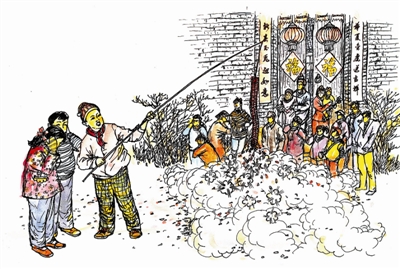

这个顺口溜儿,描述了除夕夜到来之前的吉庆场景,还道出了旧时百姓人家的家务分工。中国的民俗向来是男主外,女主内。包饺子端盖帘儿自然是女人的事;而糊窗户寓意保护家庭安宁,吊钱儿寓意要把钱挣回家来,这当然是男人的事。“满街跑小孩儿,鞭炮窜房檐儿。”说的是孩子们兴高采烈地在街上燃放鞭炮的场景。

“四季平安”“合家欢乐”“连年有余”“天官赐福”“恭喜发财”“人财两旺”等等,吊钱儿上镂刻的精美文字与图案,显现民俗文化的传承,更是憧憬美好生活的精神向往。

贴吊钱儿,是天津人独有的过年习俗,至于它的形成,民间各种说法不一。笔者认为它源于“窗花贴得不牢”,似乎更贴近史实。

首先,贴窗花儿的习俗早于贴吊钱儿。老年间,天津地区的冬季很冷,加之取暖设备极为原始,用糨糊贴窗花儿肯定有贴不牢之处。因古代没有玻璃,窗花儿都是贴在外面,被风一吹就抖动起来,这恰好为静态的窗花儿增添了动感。于是便有聪明的匠人在窗花儿的基础上设计出了吊钱。家家户户挂的吊钱,都是双数,用“成双成对”象征吉祥,也符合天津民俗特色。

吊钱成为商品上市,当然要起个讨吉的名字,古时候钱的量词称“吊”,吊钱又有从天上掉钱的口彩,因而,谐音吊钱更易于被人们接受,成了天津独特的微型年俗工艺品,我想,这大概就是吊钱儿的来历吧。

总之,福字、春联、吊钱儿,都属于天津人心目中的吉祥之物。不仅家庭,就是店铺、商场、饭店、宾馆也在春节贴上硕大的福字、巨型的春联、大型的吊钱,为美化环境、烘托氛围、祈求幸福、实现愿景,更是所有人共同的精神追求。