津沽记忆博物馆里观看长卷的参观者。

津沽记忆博物馆内陈设的《海河巡盐图》。

中国国家博物馆举办“舟楫千里——大运河文化展”中,“潞图”的介绍已经改成“天津三岔河口”了。

2024年,中国大运河入列世界遗产名录十周年。

扬州,中国大运河博物馆,一位来自天津的颜先生正在仔细观看展厅内《潞河督运图》的复制品,他对同行者说:“看这里已经‘更正’,是咱天津三岔河口的风景了。”早在2017年,在天津举办的第十三届全国运动会的开幕式,就是用一幅3D技术呈现的“潞河督运图”唯美长卷,开启了关于天津历史与大运河的一场穿越时空的对话。去年,十多位文史学者和专业人士齐聚津沽记忆博物馆,正式倡议把《潞河督运图》更名为《海河巡盐图》。

对于藏于中国国家博物馆的《潞河督运图》所展现的内容,之前被认为是通州风景,而提出“实为天津风情”的声音,据说最早从上世纪八十年代就开始了。从发声质疑到提出倡议,一幅国宝画卷的研究,天津学界付出了相当大的努力,考据出了很多铁证。

引发天津文史界学者共鸣

2009年,一篇《是通州还是天津》的公开发表文章,首次发声,提出质疑。

这幅《潞河督运图》(以下简称“潞图”),“被考据”作者为乾隆年间的画家江萱,是记录乾隆年间潞河(通州地段)漕运经济、商贸及民俗盛况的画作。

上世纪八十年代,陈克先生在当时的天津历史博物馆工作,在一次馆内陈列上,就见到这幅《潞河督运图》。当时,他就认为这是天津的《清明上河图》,细致的工笔描绘了三岔河口的景象。

然而,2004年文物出版社出版的《古韵通州》中,称《潞河督运图》所画的是通州的景色,2009年,央视《国宝档案》中也引用了这个说法。

“上世纪八九十年代的质疑声当时仅仅在天津学界内很小的一个范围。”天津津沽记忆博物馆齐惠敏馆长在接受采访时介绍,陈克先生的文章《是通州还是天津》发表了,才真正激起了天津文史界的巨大反响,引起了很多学者的共鸣。

天津历史文化研究专家学者、民俗专家高伟先生早在十多年前就对此画存疑,一次,他见到天津历史文化研究专家学者张诚先生,两人提及此事,张诚先生表示:“画的就是咱天津,凭什么说是通州。”高伟、张诚二位学者开始研究的同时,收藏家、文史学者赵建强也从自己的藏品入手,提出“天津说”切合实际:“画中内容,大到衙署、寺庙、炮台,小至胡同、渡口、浮桥、船舶,都与当年三岔河口周边建筑风貌相符。”仅高伟先生就发表了百余篇文章,越来越多的研究者也认为此图并非真正的《潞河督运图》。

有参与研究的学者告诉记者,最初发表这些研究成果时,甚至有些平台表示担忧,会不会引起两地的“争论”。这位专家学者说:“当时我们欢迎这种争论,就是希望能很快辨明‘潞图’的真实身份。”但并没有听到相应的反馈。

大运河主题展上国博“改口”

反馈,似乎是一种润物细无声的状态。包括国博,对于“潞图”的解释,也有突破性的转变。

“根据此画卷描绘的人物、船只运送货物的形状、船队行进的方向及周边的地形地貌;根据两岸的地标建筑物,我们初步确定这幅画卷是描绘乾隆年间巡盐御史年度出巡,及天津盐坨开春坨的欢快场景。”高伟介绍说,“因此,我们把初步考证结果编辑了一本书,书名就叫做《海河巡盐——国博藏所谓<潞河督运图>天津风物考》。”

2020年11月1日, 中国国家博物馆联合首都博物馆、天津博物馆和河北博物院共同在中国国家博物馆举办“舟楫千里——大运河文化展”,饱受争议的《潞河督运图》长卷真迹也出现在大展中。

齐惠敏馆长组织了天津一些研究“潞图”的专家、学者到北京看展,“我们发现,国博‘松口’了。”

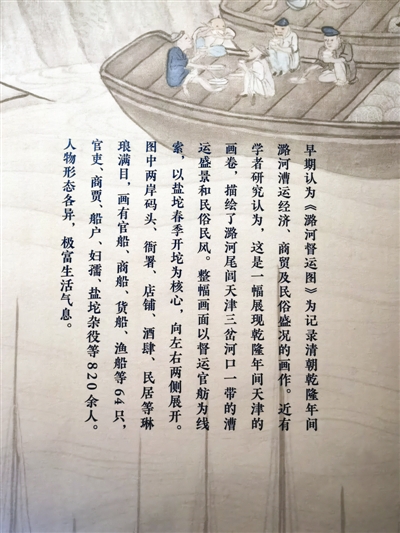

齐惠敏馆长特意拍下了国博重新改写的“画卷介绍”:“《潞河督运图》描绘了清乾隆年间潞河尾闾天津三岔河口一带的漕运盛景和民俗民风。整幅画面以督运官舫为线索,以盐坨春季开坨为中心向左右两侧展开。图中码头、店铺、酒肆、民居等琳琅满目,商船、货船、渔船等达64只,官吏、商贾、船户、妇孺、盐坨杂役等820余人,人物形态各异,极富生活气息。”

“这应该是第一次认可了天津学者们的观点。”齐惠敏馆长和众位天津专家、学者认为,虽然文字上仍作了很大的保留,但基本认可了“天津说”的观点,一改往日“通州说”的提法。

也正是这样的“影响力”,很多与大运河主题相关的博物馆、展馆,再引用、展览“潞图”时,也开始统一以国博这次展览的说明为准。记者在扬州大运河博物馆看到,展出的“潞图”复制品(局部)说明,几乎就是国博注释的原套文字。

近年来,大运河的相关话题、热度持续升高,“潞图真相”也引起更多人的兴趣,文化交流的氛围在京津两地也越来越浓郁。

在天津,津沽记忆博物馆里,也多次以讲座的交流形式,约请各个方面的专家、学者来解构“潞图”,细述天津海河、大运河以及漕运等。其中就包括张显明、何志华、曾孜荣、周醉天等各界专家学者,范围涉及民俗、食俗、服饰、美术等多个角度。

提议更名 研究未止

齐惠敏馆长介绍,中信美术馆馆长曾孜荣先生,以“名画里的大运河——从北京出发下江南”为题,通过《鹿鸣图》《阿房宫图》《清明上河图》《乾隆南巡图》《姑苏繁华图》与《潞河督运图》等近20幅古代名画、绘画作品,以空间地理为坐标,全景展现大运河与中华历史发展的密切关系,“通过‘潞图’,延展了研究范围。”

北京广播电台的《文化京津冀》与《运河之上》栏目,邀请齐惠敏馆长做直播,节目中电台编导听齐馆长多次提到“潞图之谜”和天津盐文化,于是陈克先生和齐馆长受邀在北京电台里做了一期节目,齐馆长介绍:“据说,我们这个节目每次听众都在8万—10万左右。”

“我从罗老(原天津社科院历史研究所所长罗澍伟先生)那里还听说,通州的一个博物馆也将对应通州景物的‘潞图’撤下来了,估计也是接受了‘天津说’。”以上的种种“经历”,让齐惠敏馆长萌生了一个想法:这个事情已然很成熟,天津学者能不能发起提议建议,把这张图更名为《海河巡盐图》。

《海河巡盐图》的叫法,最早也是由陈克先生提出的。齐惠敏馆长说,这得到了大家的一致认可,“海河”是地点,“巡盐”是主题,这恰恰是此前“潞图”谬误之所在。去年5月12日,由津沽记忆博物馆牵头,罗澍伟、陈克、张显明、张春生、何志华、高伟、张诚、周醉天、谭汝为、王振良、刘恒岳、李治邦、郭文杰、张岩、常兆新、齐惠敏等发出提议:“京津两地学者就所谓《潞河督运图》展开的学术讨论告一段落,此图所绘画面的地理地域及呈现内容亦有定论,而天津学界早有将此图重新命名的愿望……为了传承中华民族优秀传统文化、保护传承大运河文化,我们正式提议将所谓《潞河督运图》更名为《海河巡盐图》。”

提议引发了不小的社会关注,但研究并不会因此停滞。高伟先生、齐惠敏馆长在采访中均表示,该图在上世纪五十年代出现是“无头无尾”,所以一方面希望能出现该图更多的来源资料,一方面也希望能发现真正的《潞河督运图》,“前辈大家朱启钤就曾称其‘意味尤近张择端《清明上河图》之作,允为国家之重宝’。”

这份重要的学界倡议书与天津市书法家协会原主席唐云来先生专门题写的《海河巡盐图》墨宝、相关资料,是津沽记忆博物馆的重要陈设展览之一。博物馆还制作了明信片、冰箱贴等衍生品,“博物馆还把《海河巡盐图》复制件以及此前的《海河巡盐》一书作为礼品,赠送给到访的外地专家学者。”齐惠敏馆长说,希望它们能成为“天津礼物”,让更多人了解和感受天津深厚的历史文化底蕴。

图片除署名外由被访者提供