天津博物馆对馆藏甲骨进行数字化保护。

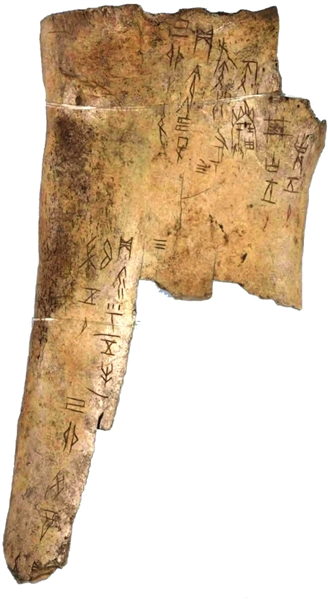

月有食卜骨。 天津博物馆供图

“王入大邑商”——天津博物馆藏武丁卜辞探亲展在殷墟博物馆举行。

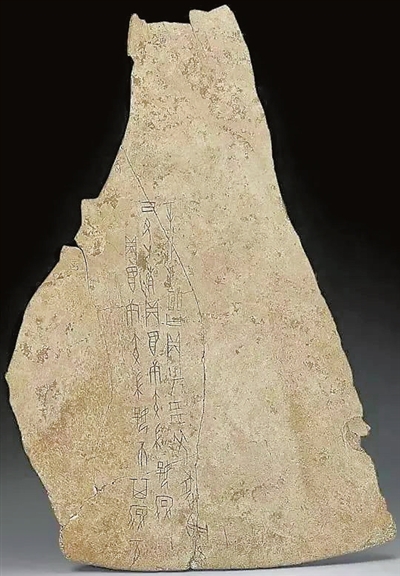

令多子族比犬侯撲周卜骨。 天津博物馆供图

妇好娩卜骨。 天津博物馆供图

在马家店遗址建成的甲骨文主题文化公园。

一片甲骨惊天下。于河南安阳出土的甲骨文,是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统。数千年前的刀笔镌刻,在中华文明史上留下浓墨重彩。

天津博物馆(简称“天博”)所藏36片甲骨珍品,目前正在安阳殷墟博物馆展出。这场文物之珍、情缘之深的“王入大邑商”——天津博物馆藏武丁卜辞探亲展,不仅在观众和专家学者之间引起热烈反响,还拉开了跨越126年历史时空的重逢序幕。

与“甲骨故乡”安阳相距甚远的天津怎会拥有甲骨藏品?天津因何被称作“甲骨重镇”?在科技不断进步的今天,天博近1800片馆藏甲骨将迎来怎样的新生?这背后是一个个守护中华根脉、文化传承发展的“津”彩故事。

甲骨文 发现辨识 在天津

津门学者,始知“殷契”

殷墟甲骨文一般是指商王朝所使用的、刻(或写)在龟甲、兽骨上的占卜记事文字,出土于安阳殷墟遗址,于1899年被发现,与居延汉简、敦煌遗书、明清内阁大库档案同为20世纪初中国古文献的“四大发现”。

如此“了不起”的甲骨文,是如何被世人发现并认识到价值的?这要从天津学者王襄说起。

王襄1876年生于天津,家中叔伯兄弟皆爱好学问,书斋内也常有严修、华世奎、孟广慧等名家的足迹。受家庭传统影响,王襄自幼习读经史,对古物也颇有研究。

1898年,古董商人范寿轩来到天津王襄家中销售古物,谈话间提及他在河南“见而未收”的古物。当时,王襄的世交好友孟广慧也在场,二人初步推断古物为“古简”,并催促范寿轩回河南收购。

1899年秋,范寿轩带着“龟板”再次来津,并邀王襄与孟广慧到“西门外马家店”观览。王襄、孟广慧推断“龟板”极富价值,可范寿轩“一字一金”的高价,让囊中羞涩的二人只能买下其中的一部分。

据王襄长孙王成讲述,范寿轩在天津没能售出的甲骨,全部出售给了国子监祭酒王懿荣。孟广慧请在津的王懿荣次子王崇烈写信介绍,于1899年初冬专程赴京拜访王懿荣。见面后,王懿荣问如何得知他藏有甲骨?孟广慧告知,范寿轩曾在天津销售甲骨,自己因财力不足未能买下其中一片较为完整的“半个整甲”,此次专程拜访是希望再次见到那片甲骨。最终,孟广慧如愿在王懿荣那里见到了“半个整甲”,并释出甲骨上的数十个文字。此事后来被甲骨学者陈梦家记录在专著中。

潜心甲骨,著作蒙冤

之后,王襄便潜心于甲骨,研究也日渐系统。1920年、1925年,王襄的两本主要甲骨文著作《簠室殷契类纂》《簠室殷契征文》分别由天津博物院(天博前身)印行。

《簠室殷契类纂》被誉为甲骨学史上的第一部字汇,分正编、附编、存疑、待考四部分,全书按《说文解字》部首顺序排列文字,在每个辞条下,既有考释文字,又有整句卜词,犹如现代字典的编排。《簠室殷契征文》则被称为甲骨学史上第一部把甲骨资料分类纂集的著录书,收录了王襄自藏甲骨,全书按天象、地望、帝系、人名、岁时、干支、贞类、典礼、征伐、游田、杂事、文字12类划分。

由于当时印刷条件有限,加之编辑分类的需要,王襄曾在《簠室殷契征文》中将甲骨拓本剪裁、拼接,而恰恰因为“印刷不精,且多割剪”,致使《簠室殷契征文》出版后曾蒙受不白之冤。

“1930年,郭沫若在《中国古代社会研究》中表示‘此书所列几于片片可疑,在未见原片之前,作者实不敢妄事征引’。但是,1935年,郭沫若就在《卜辞通纂》‘述例’中对自己曾经的看法作了郑重纠正,还有多位学者也力证‘并无伪品’‘片片皆真’。”中国社会科学院学部委员、郑州大学甲骨学学科首席教授宋镇豪说,“王襄故世的时候,郭沫若为他题写了碑文——‘殷墟文字研究专家王襄同志之墓’。”

好学博学,忠于家国

“一支秃毛笔,一个小墨盒”是王成对祖父做学问的印象。“那时候我给他研墨,坐在板凳上听他和友人、学生们聊天。”忆起往事,王成感慨道,祖父一生好学、博学,将学习当作终身追求,研究甲骨文的同时,对碑拓、瓦当、古钱币等也都有探究。

王成说,祖父身上始终闪烁着中华优秀传统文化的精髓:对学问充满敬畏,对家国满怀热忱。祖父自年轻时就树立了“吾人读书当具爱国之心,为青年书自立之道”的爱国思想,且终生淡泊名利、严谨治学,守护甲骨、传承文脉。抗日战争期间,有古董商贩劝说爷爷将甲骨高价售给日本人以解决生活之需,他找借口搪塞了过去。抗日战争胜利后、新中国成立后,均有人询问祖父出售甲骨之事,都被他谢绝了。“即便生活拮据,爷爷也极不愿意因自己出售甲骨导致祖国珍贵文物外流而愧对子孙后代。”

1953年,年近八旬的王襄担任天津市文史研究馆馆长。王成说:“此后,爷爷更加努力从事自己的学术研究工作,同时也考虑到年事已高,一生收藏和著作书稿等物品应有妥善安排,才不会使这些珍藏失散,也可供有识之士学习研究。经过缜密考虑,1953年,爷爷决定将自己视为生命的甲骨全部捐献给国家。1959年,他又将全部甲骨拓片赠予甲骨文合集编辑部。至此,爷爷珍藏的甲骨得到了最好的归宿。”

甲骨文 保护研究 在天津

津藏甲骨,珍贵史料

详细记载月食的“月有食卜骨”、占卜妇好在第二天是否能够生产的“妇好娩卜骨”、研究商周关系的重要史料“令多子族比犬侯撲周卜骨”……这些极具文化价值的甲骨均是天博馆藏。2017年,包括天博在内的国内11家甲骨收藏单位联合申遗成功,甲骨文被联合国教科文组织列入《世界记忆名录》。

“天博所藏甲骨可谓‘老、大、精’。”著名甲骨学专家宋镇豪因主持“天津博物馆藏甲骨文的整理与研究”课题而对天博馆藏甲骨有着深入了解。他表示,说其“老”,因为这批甲骨主要为王懿荣、王襄、罗振玉等前人的原藏品;说其“大”,因为单就传世甲骨藏品而言,天博所藏甲骨片大字多者比比皆是,在全国收藏单位中也不多见;说其“精”,因为其内容涉及晚商时期的地理生态、天象气候、田猎农作、交通出行、军事外交、宗教祭祀及贵族阶层的日常生活细节,为研究中国源远流长的灿烂文明史和早期国家与人文社会形态,提供了独特而真实可贵的第一手史料。

宋镇豪介绍,在这项课题中他们严格遵循“保护第一、整理第二”的原则,对天博甲骨藏品展开了抢救性整理和研究,进行了墨拓、释文、对有污浊的甲骨进行清理、给破碎的甲骨“接骨”等工作,这一过程中他们还发现一批新字和新见字形。

甲骨重镇,传承根脉

从最早发现和认识到甲骨价值并加以搜购的学者之一、天津人王襄开始,天津便与甲骨结下了不解之缘。

曾多次策划甲骨相关展览的天博工作人员张夏介绍,天津被称为“甲骨重镇”,这里的甲骨研究历史非常辉煌。王襄、罗振玉、唐兰、胡厚宣、陈梦家、陈邦怀等一大批著名甲骨学家都和天津有着千丝万缕的联系。在甲骨文发现早期,居于津门的甲骨学名家、普通研究者、来天津探访甲骨的学者等往往彼此熟识、颇有互动,形成了较为紧密的人际网络,形成了完整的天津甲骨文化“生态系统”,有力推动了甲骨学的研究和发展。

进入新时代,天博对馆藏甲骨再整理并接连举办相关展览,令天津甲骨研究薪火相传、显露光彩。2019年,甲骨文发现和研究120周年之际,举办“殷契重光”特展,展出120片甲骨精品和馆藏商代青铜器、玉器等,揭示文物内涵和文化价值,彰显津门甲骨研究成果。该展览还于河南博物院展出,亦受好评。2023年,“肇基文明”——天津博物馆藏商周文物特展,以甲骨文解读汉字的起源、发展。2025年2月在安阳殷墟博物馆启幕的“王入大邑商”——天津博物馆藏武丁卜辞探亲展不仅展示了天津甲骨研究成果,还走在全国前列,以实物展出的形式让36片“甲骨游子”在百余年后首次“回乡探亲”,为人瞩目并称赞。

数字保护,着眼未来

如今,科技赋能文物保护与研究成为发展趋势。“天津博物馆甲骨数字化保护项目”获国家文物局立项批准,自2024年12月启动以来,天博图像信息部与书画研究部合作梳理并规划方案,目前已进入采集工作环节。

前不久,记者来到采集现场。历史感的甲骨,时代感的设备,在光影交织中完成了跨越数千年的对话。天博图像信息部工作人员王浩说,此次他们将对馆藏580件甲骨陆续进行二维和三维的数字化采集。“现在进行的是二维照片拍摄,不仅要拍摄甲骨的正反面,还要拍摄甲骨侧面的断口。”

王浩表示,采集工作既要保证文物安全,也要保证采集的精度、质量与时间。所以经过反复考量和演练后,他们搭建了专业安全的专用采集室,设置了周密合理的工作流程。

“我们在采集室安装云存储的摄像头,以保障操作流程可追溯。根据之前拍摄甲骨的经验合理规划采集台高度、设置转盘、布置灯光,并且安排了垂直与侧方的两个机位同时拍摄甲骨。”王浩说,“流程优化之后,采集效率有很大提高。从保管员将甲骨放到拍摄台上,到摄影师拍摄完成后保管员将文物收回,之前需要大约15分钟,而现在只需要大约5分钟。同时我们每周都会对采集进度和效果进行复盘,以便更好地开展工作。”

文物数字化的作用不止保护。天博图像信息部主任张堃介绍,此次项目围绕保护、研究、利用三个核心方向展开。保护方面,数字技术可以比较完整地记录文物当下的状态,是一种对文物本体的保护方式。研究方面,高清数字采集及多光谱技术的运用,能够让人更清晰地看到甲骨上的文字,甚至有可能看到以前没有发现的内容,进而推动研究工作;以采集内容建立甲骨数据库,研究者可随时调取资料,给研究带来便利;随着技术不断更新,通过人工智能技术缀合甲骨是有可能实现的,此次对甲骨侧面断口进行拍摄,就是希望为日后缀合工作打下基础。“此外,采集数据的活化利用也十分重要。”张堃对记者说,他们希望将此次系统采集和工作人员研究的成果通过数字展览呈现出来,让更多人接触、了解甲骨,同时展现天博甲骨馆藏的实力以及天津在甲骨收藏和甲骨学界的重要地位。

甲骨文 生活 在天津

餐饮店铺“咬文嚼字”

“甲骨重镇”天津与“甲骨故乡”安阳,因甲骨文刻下的缘分而“联动”频频。2025年初,安阳的文创餐饮品牌“子飨鬯咖”在和平区五大道花园老街正式开张,以现代方式呈现千年文字。

此前,“80后”袁方萱带孩子来到这里,“咬文嚼字”的甲骨文面条、甲骨文主题饮品等引起小朋友的好奇,孩子不住询问这些“神秘符号”的意思。她直言:“没想到能通过这么生活化的方式接触甲骨文,感觉古老文化就在身边。”

店长卜丽君告诉记者,常有顾客和他们探讨甲骨文和殷墟遗址相关知识。“这让我们感受到天津和甲骨的渊源以及天津浓郁的文化氛围。”

街边公园邂逅先贤

在红桥区西关北街,一座甲骨文主题的口袋公园于自然惬意中散发文化气息。原来,这里就是126年前王襄、孟广慧鉴定、购买甲骨的“马家店”。红桥区文物保护中心工作人员介绍,鉴于马家店遗址是中国甲骨文最早的确认地,具有标志性意义,在第三次全国文物普查工作中予以认定登记。2024年,为了纪念这一历史事件,红桥区在这里建成甲骨文主题文化公园。

走进公园,以甲骨文呈现的文字展廊、百家姓文化墙等与自然环境相得益彰。“我们遛弯儿时发现这里‘别有洞天’。原来天津和甲骨文有这么深的渊源,而且脚下就是这场缘分的起始点,站在这儿好像和先贤邂逅,心里很自豪。”市民刘秀敏高兴地说。

红桥区城市管理委环境管理科工作人员表示,建设主题公园意在融合场地历史记忆,创造多样性城市空间,更好地讲述天津故事,让城市文化底蕴进一步焕发活力与魅力。

专家观点

甲骨文为这座城市增添

文化底蕴与历史厚度

甲骨文研究领域的著名学者、南开大学教授朱彦民认为,天津和甲骨文的缘分,为这座城市增添了文化底蕴与历史厚度,而让甲骨文走进校园则是传承中华文脉、培育文化自信的重要途径。

“虽然甲骨文在学术上有非常困难的一面,但是它也有简单、有趣的一面。”朱彦民说,“古人造字并不复杂,一朵‘花’、一棵‘树’、一只‘虎’,文字就是形象的直接描绘。我到学校给孩子们讲课,对于一些象形的甲骨文,他们很快就能理解、记住。所以如果从象形文字入手,展示从甲骨文到当今文字的演变过程,能有效激发孩子们的学习兴趣。我的小外孙才两岁,有些甲骨文看一遍就能记住。正如孩子们处于童年,甲骨文也是我们文字的‘童年’,这说明孩子们和数千年前的文字毫无隔阂,中华文脉也在此间延续。”

朱彦民表示,甲骨文背后蕴含着那时的社会生活、民族特征等丰富信息,每个字都是一个故事。比如“美”字,就是一个伸开四肢的人,头上顶着羊头。因为商朝人是游牧民族,把羊头顶在头上是一种他们崇尚的装饰。“这样给孩子们讲解,不仅把一个字讲通了,还能引申出一些历史知识,也为语文、书法、美术等方面的学习潜移默化打下基础。将甲骨文用于教育,正是我们在当代学习、传播甲骨文的意义之一。如今,随着人工智能等新技术的发展,若能将其应用于甲骨文研究和教育领域,相信将会对中华文化的传承产生深远影响。天津作为与甲骨文有着深厚渊源的城市,也应充分利用这一优势,让古老的文字在新时代焕发活力,以此推动文化传承发展。”