冯骥才来“义盛做”培训基地参观考察,与董静(右)交流。

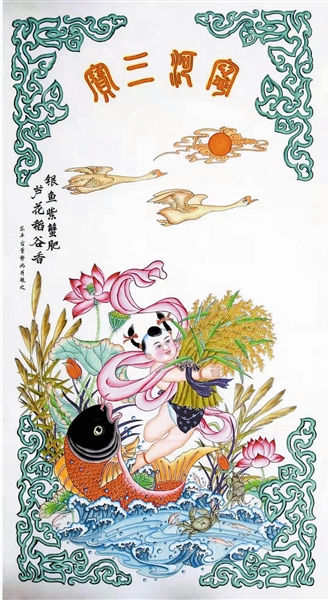

年画《宁河三宝》。

董静在工作室创作。

城市的手艺人,堪称这座城市的灵魂。在时间的洪流中,他们凭借个性化的想象力,捕捉时代的回响,用自己的双手描绘着生活。

面对着这些作品,触摸它们的材质和纹理,犹如触摸着城市之心跳动的脉搏。

在天津,也有数十年坚守创作的工匠。76岁的董静,作为宁河区东丰台木版年画老字号“义盛做”的第五代传人,他的作品不仅展现了年画艺术的独特魅力,也传递出天津人民对美好生活的向往和对传统文化的深厚热爱。多年来,他凭借执著专注的态度,精益求精的精神,致力于年画的传承与创新,也为弘扬传统文化注入了新的活力。

农家院里有个老字号

提到天津年画,人们自然会想到杨柳青,但对东丰台年画的了解相对有限。早些年,这两种年画风格迥异。杨柳青年画的受众多为城中市井人家,东丰台年画的需求者多是乡间百姓,因此它在题材、造型、构图、色彩等方面都有着浓郁的地域和乡土特色。与杨柳青年画的细腻淡雅不同,东丰台年画多用原色,着色很重,对比强烈。这凸显了东丰台年画粗犷豪放的艺术风格,色彩鲜艳夸张。东丰台年画画版直线多、曲线少、色块多、线条少,因之结构紧凑结实,画面具有整体感与分量感。

“拿胖娃娃抱大鱼举例,杨柳青人画的鱼多是金鱼,因为城里人喜欢观赏金鱼,可是买东丰台年画的都是农民,守着河岔水沟,没有金鱼,只有鲤鱼,所以东丰台年画中的鱼全都是大鲤鱼。”谈起曾经兴盛一时的东丰台木版年画,董静格外有发言权。

“我从小就跟着叔父董德纬学习年画艺术,常年耳濡目染。1973年开始正式创作。”在刻、印、画、手工装裱等方面,董静全面继承了东丰台年画和家族的艺术风格。几十年来,作画成了他人生的最大乐趣和追求。

“清末民初时期,东丰台、杨柳青,还有河北武强县是近代北方地区的三大年画产地。东丰台木版年画,起源于明末,到了清代中期达到鼎盛。中华人民共和国成立前,从事年画制作的商铺多达百家,年产量超过一千一百万张。”董静回忆,在漫长的历史进程中,东丰台积淀了深厚的农耕文化。民间花会、制陶、年画、剪纸、草编、面塑等都是此地百姓喜闻乐见又擅长精通的民间艺术。这里自古以来商贾云集,因地域文化传播四方而远近驰名,其中最突出的就要数东丰台的木版年画。新中国成立后,镇里一直有年画作坊,上世纪70年代东丰台年画专供出口,创汇10万美元,成为天津市工艺品进出口公司的创汇大户。“1973年,画七张小的东丰台年画就能抵得上一辆飞鸽自行车的价钱,卖画的收入当时养着画厂100多人。然而,由于历史上的一些原因,许多古老的年画版被毁。幸运的是,我手中还保存着200多种老版年画,其中包括《平生五福》《天下太平》等珍贵作品。”董静说。

走进位于丰台镇北村的董静木版年画工作室,似乎只是一处普通的农家院,院里种着黄瓜、豆角。院门左侧的屋子是董静的画室,一张长桌子上放着笔墨纸砚。这一方天地其实就是他的家,大部分时间他都是在这里度过的。

画室的墙上挂着他几年来创作的版画作品,还有参加各种活动时的照片。其中,一幅与著名学者冯骥才的合影被放大后挂在了显眼的地方。冯骥才曾来到他家,并详细了解过东丰台年画艺术。冯骥才由衷喜欢着东丰台木版年画,在他看来,东丰台年画具有北方乡土质朴厚重的气质。作为民间画家,在传统艺术上能得到冯骥才的认可和指导,董静兴奋得一夜未眠。

一方画纸绽放别样光彩

尽管年岁大了,眼睛有些花,但董静只要进了画室,一画就是半天。尽管他的工作室面积不大,对他来说却仿佛能包容整个艺术世界。这个小小的工作室成为了他心灵的避风港,在这里,他精心雕刻着每一寸时光。

先构思、绘草图,然后定稿、拷贝、上色、勾阴,再描白……木版年画工序复杂,首先要构思创作图案,并用白描的手法画在宣纸上,然后就要选择适合刻版尺寸的木料,把画好的纸张反着粘贴到木板上,这样还不能直接雕刻,而是要用手指蘸水,凭经验搓掉画稿宣纸厚度的三分之二,让木板上只剩下墨笔的线条,这时才能拿起刻刀按照线条一点点把图案镂空出来。最后的工序是利用刻版再把图案印刷到纸上,再由工匠给画上的人物、景色手工上色。套版为主,局部手绘,面部和手部画法写意,一幅真正的木版年画才算完成。

环视画室内,陈列着各式各样已经制作完成的年画裱件,每一幅都诉说着一个故事,传递着一种情感。据了解,东丰台年画主要分两大类:神祇类如《门神》《财神》《灶君府》《全神》《天地牌位》(粗活),以六色木版套版为主,局部面部手绘。娃娃、仕女类(细活)木版印墨线,人工手绘粉脸描金。

“今年是龙年,我历时半个月完成了这幅手绘的年画《龙腾盛世》。”他介绍道。大幅的《宁河三宝》图是为了参加一个民俗艺术展览而创造,以便推广东丰台年画这门传统艺术;原创年画《庆丰收》描写了一年一度的丰收时节,各种农作物喜获丰收……

此外,原创无木刻版线纯人工手绘整幅年画《国家安全教育日》依托“平安吉祥”字样,象征祖国繁荣昌盛。巨大花篮为基座,簇拥十四个活泼可爱的胖娃娃,寓意国家太平祥和,人民安居乐业,生活幸福安康……

董静一件件讲述着他的作品,木版年画犹如在木版上开出了花,每一笔都凝聚着心血和智慧,绽放出别样的光彩。

我不想成为最后的传人

“创作一套刻版最快也需要一周左右。这套工序完全依赖手工完成,现在能够掌握这种全套传统手艺的艺人已经不多。”画室一隅,满是制作木版年画所需要的工具和颜料。直到今天,线条粗犷、色彩浓重、工序复杂的东丰台木版年画,一笔一画,还全由纯手工完成。也正因如此,才更显珍贵。

“木版年画的珍贵之处在于其纯手工的艺术性。尽管基于同一刻版,但由于后期的人工上色,每一幅画作都有其独特之处,与完全相同的印刷品形成鲜明对比。此外,手工绘制的画作颜色更显厚重质朴,而非印刷品所呈现的轻浮感。”近年来,董静注意到传统年画销量下降,而部分利用印刷技术扫描制版批量印刷的产品,却在盗用东丰台木版年画的名号偷偷流入市场。传统工艺对技术要求极高,制作周期长,成本也相对较高。面对工业化生产中“偷工减料”的现象,坚持传统工艺手工绘制的东丰台木版年画面临着经营困境。在工业印刷技术日益发达的当下,手工年画市场的萎缩似乎已成为不可避免的现实。

作为市级非物质文化遗产传承人,风风雨雨52年,董静面对了无数挑战,维持画室的运营也充满艰辛。“如今我的工作室还是作坊式运作,日常运营的经费都靠卖画。然而收益低,见效慢,年轻人光指着这个,无法维持生存。我担心自己可能成为东丰台年画的最后一代传人。”董静感慨,现在东丰台年画能掌握刻画染裱的师傅只剩下2人,而且都已年逾花甲。他的6个徒弟都有稳定工作,只是利用业余时间学习木版年画。后继无人的忧虑时常在他心里浮现。

前不久,丰台小学幼儿园部分老师家长和小朋友共同参观了东丰台年画“义盛做”培训基地,董静很高兴。他也越来越意识到东丰台年画的传承问题:“非物质文化遗产的传承需要几代人的接力。我也想招几个年轻人到我这来,好好培养一下,毕竟老的东西要传承下去。我希望爱好者们来这儿学习,我免费传授。”

为了延续东丰台木版年画的生命,这些年来,董静在宣传、发展、搜集、整理传统年画资料等各方面都做了不少工作,希望把这门技艺传承下去。他不仅在丰台小学、初中、高中授课,还经常给北京大学、青岛大学等高校的爱好者们讲解,期待让更多人了解、喜欢上这门古老的技艺。

在弘扬和践行工匠精神,传承非遗文化这条路上,饱含着董静对于家乡的情怀。他说:“木版年画是老祖宗留下的传统技艺和文化瑰宝,我不想成为最后的传人,我要尽自己的绵薄之力,把老祖宗留下的好东西发扬光大。”

如今,东丰台木版年画在董静的手中既保留了传统风格,也融入了新时代气息的文化韵味。守正创新,丰富的时代元素正在让传统文化焕发新光彩。在天津这座充满魅力的城市,董静和他的年画艺术也是城市文化的一张亮丽名片,正在让更多人关注和感受到了天津的工匠精神和文化底蕴。

(本版照片由受访者提供)