张伯驹捐献的顶级书画多收藏在北京故宫博物院

张伯驹与夫人潘素

随着《文脉守望:张伯驹潘素艺术文献研究暨书法作品巡展》在北京、重庆、长春、南京陆续展出,“张伯驹研究”也迅速成了文化界的一个热点,而要研究张伯驹,就必须研究一下张伯驹与天津的深厚渊源。

天津是一座既有深厚历史底蕴又具现代都市活力的历史文化名城,涌现了众多历史文化名人,张伯驹即是其中一位。他称天津是他“第二故乡”,源于与天津文化和美景有不解之缘。

情缘天津京剧

京剧自诞生起便与天津结下了不解之缘,成为这座城市不可或缺的戏曲瑰宝,这座城市的繁荣发展,为京剧艺术的传播和发展提供了得天独厚的条件,也孕育了“北京学戏,天津唱红,上海赚钱”的佳话。

天津是京剧的大码头,上世纪初,即有众多名演员在天津演出,如号称“京剧三大贤”中的杨小楼、余叔岩,还有如谭鑫培、汪桂芬、王瑶卿等众多名家都在天津演出过,且享有盛誉。

1903年,六岁的张伯驹随父亲张镇芳来到天津生活,住在当时天津最为繁华的商业街南斜街。七岁时,他在天津“下天仙”茶园第一次看到了杨小楼出演的京剧《金钱豹》,从此走进了京剧艺术的殿堂,成为著名的京剧艺术家。

张伯驹与天津京剧的发展有不解之缘。

首先,天津著名演员王则昭拜张伯驹为师,是张伯驹唯一的入室弟子。王则昭是中国京剧界重要人物,原天津京剧三团的主演之一,是天津观众最为熟悉和热爱的演员。她嗓音神完气足,高亢圆润。2011年,获戏剧艺术“终身成就奖”。

王则昭与张伯驹于20世纪40年代在西安相识,从此,张伯驹便对她口传心授,亲自示范,并让她反复练习,这种方法使王则昭进步很快。一次,张伯驹对王则昭说:“现在大家称你是‘西北孟小冬’,一半是捧你,一半是捧我,我们都不能飘飘然。”后来,王则昭在回忆恩师张伯驹时动情地说:“与老师的相识,是我艺术道路上一座重要的里程碑。”

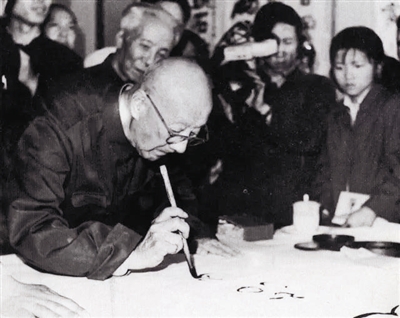

直到晚年,张伯驹还在关心着天津京剧事业的发展。改革开放以后,传统戏剧恢复演出,但戏剧界极缺传统戏剧表演人才。20世纪70年代末,张伯驹常被天津戏校邀请讲课,每次他都认真准备。如1979年,82岁的张伯驹去天津戏校讲学,他对日程和讲学内容都作了细致的安排:“我去戏校讲学,从时间上计算,五月三日、四日去,住六日至七日,拟讲三次。一音韵、二身段、三京剧源流探讨。”

还是这一年,张伯驹又在日记中写道:“九月初旬回,去津,仍以在戏校讲演为主,一日讲音韵,一日讲身段。一日讲京剧源流。再教三出戏:一是昆曲《卸甲封王》;二是文戏(看要求何戏);三是靠背戏(《战樊城》或《定军山》)……我看到天津戏剧后辈学习情绪很好,所以我很关心。”

1980年4月,张伯驹再次应天津市文化局戏剧研究室邀请,赴津为京剧演员及研究者举办戏剧讲座。其后又应天津市古典小说戏曲研究会和南开大学中文系明清戏曲小说研究室邀请,举办京剧理论讲座。为此,张伯驹撰写了文章《京剧音韵与身段概论》。

张伯驹对天津戏剧人才的培养倾注了一腔热情和智慧。不但重视对戏剧艺术的传授,而且也重视登台表演。张伯驹在天津有文字记载的演出是两次,一次是1963年,张伯驹在天津张问渔家与曹世嘉合演了《天雷报》,又和李砚农合演了《打渔杀家》。另一次在天津登台演出是1980年,是年张伯驹已经八十三岁,谁也想不到,这次演出成为张伯驹戏剧艺术的绝唱,也成为天津京剧史上精彩的高光时刻。

这次演出是他和丁至云合演《打渔杀家》,张伯驹扮萧恩,丁至云扮萧桂英。张伯驹完全不像一位八十多岁的老人,无论唱、念以及摇桨、撒网、捕鱼、落帆的动作都很熟练、漂亮,表演引起了全场一阵阵的喝彩声、鼓掌声,把演出气氛推向了高潮。

遗憾的是,就在此次演出后的一年多时间,张伯驹因病而溘然去世,他把平生最后一次精彩的表演献给了天津。

张伯驹的京剧艺术生涯,始于天津,也终于天津。

情谊天津词坛

古诗词是中国文化的瑰宝,而唐诗宋词更是其中的璀璨明珠,被誉为“千古绝唱”。天津作为历史文化名城,一直是古典诗词传承的重镇,天津近现代诗词传统深厚,严修首推近代诗坛发展,并扩大了天津诗词在全国的影响力,培养了“京津词坛”的一批重要代表人物。张伯驹长期在天津生活,自然也和天津词坛发生了密切联系,成为中国当代词坛的一段佳话。特别是他为天津众多艺人所作的嵌名联,作为词作中的一朵奇葩,在全国绝无仅有。

马大勇教授在《百年词史》一书中称赞张伯驹:“自《丛碧词》末,历经《春游词》,而至《雾中词》这十余年的创作是张伯驹生平真精神、真力量之所在,也是足以托举他进入二十世纪词史大家之列的精粹之所在。”这一时段,正是他与天津词坛、词人交往最为密切的时期。

张伯驹与天津词坛结谊始于1951年,这一年年初,张伯驹在北京主持成立了庚寅词社,而早在庚寅词社成立的十年前,天津词人寇梦碧,就与周汝昌、孙正刚成立了天津的“梦碧词社”,寇梦碧、周汝昌、孙正刚,也有了“津门三才子”之称。其中寇梦碧更是了得,他字泰逢,号梦碧,曾任天津教育学院教授及天津大学讲师、天津市文史研究馆特约馆员,被称为“一代词家”。

周汝昌更是天津文化界熟知的“红学泰斗”,其实,他还是有名的词人和诗词鉴赏家,他与顾随、钱钟书都有唱和,他始终提倡“诗词的价值在于传承历史文化精髓,滋养精神世界,提升人文素养,为现代生活提供心灵慰藉。”就是他提出了中国词当以“李后主为首,而以先生(指张伯驹)为殿”的论断,并为中华书局于1984年出版的《张伯驹词集》作了序言。

20世纪50年代初,张伯驹主持的庚寅词社与天津的梦碧词社建立了友好关系,开展了频繁互动。牡丹花开,梦碧词社同仁赴京赏牡丹;海棠花开,北京的词人去天津赏海棠。时间一久,张伯驹与寇梦碧便被称为“词坛双碧”,因为张伯驹字丛碧,也有一碧字。

天津词人张牧石小张伯驹整三十岁,但张伯驹从不以前辈自称。有一年张伯驹出题作词,约天津词人共作调寄“浣溪沙”四首,题为《对牡丹作》,密封卷不写姓名,然后由大家评选出名次,最后揭榜,张牧石与张伯驹票数相等,他们互相推让“状元”称号,结果大家同意以“两状元”作结。于是张牧石就刻了“牡丹状元”印,自留一方,赠张伯驹一方。1984年,他也为《张伯驹词集》作了“序二”。

张伯驹不仅是卓越词人,也是楹联高手。楹联也称对联,是词作中一种特殊的形式,具有益知教化、愉悦身心、增添生活情趣的作用。而对联中又有一种特殊的格式,叫做“嵌名联”,即把人名中的两个字拆开,分别嵌入上下联中,既要得体、通顺,又要富有内涵和情趣,十分不易,但对张伯驹来说,却是立马可待之事。他为天津的朋友创作了不少嵌名联,如为张牧石作的“牧野鹰扬开地阔,石头虎踞望天地”,整个联语气势不凡,境界阔大。他为张牧石夫人张静宜作的是“静从贝叶参空谛,宜对梅花守岁寒”,十分高雅。为章用秀作的是“用舍行藏严出处,秀姿英发镇风流”。张伯驹为弟子王则昭作的是“则帝家邦怀万庶,昭明日月转双丸”。这副嵌名联中的“则帝”是指武则天,“昭明”就是昭明太子,昭明太子即南朝梁武帝长子,册立为太子,英年早逝,但他自幼聪明好学,著有《昭明文选》传世。这副嵌名联意思就是要像武则天那样心怀天下,像昭明太子那样努力学习。此外,他还为丁至云、从鸿魁等著名演员作有嵌名联。至今,张伯驹为当年众多津门友人所作的嵌名联还广泛流传在天津民间,是极为珍贵的文化遗产。

情结海棠花

张伯驹一生是爱花的,特别是喜爱天津的海棠花,讲到张伯驹与天津的美缘是必须讲一讲天津海棠花。

天津之美固然有诸多因素,而其中之一便在于初春的海棠与悠长的海河相映,特别是天津的海棠花景尤以五大道为最,海棠花的柔美与欧式建筑的刚硬线条构成视觉张力,隐喻着天津中西文明交融的城市特质,形成了天津短暂却惊艳的春季盛景。海棠花开,绽放一城风雅!这是天津的骄傲,天津的象征。

因此,张伯驹赏海棠都是去天津,晚年更是年年必去,更何况天津还有他许多朋友。

张伯驹看海棠必有诗词之作,他曾在一首词中写道:“落英满地成茵席,愿作长眠易篑时。”他又在词下注道:“天津故李氏园海棠成林,每岁皆与津词家联吟其下。风来落英满地,如铺锦茵,余愿长眠于此,亦海棠颠也。”由此可见张伯驹对海棠的痴迷程度。

不错,有人说,海棠美貌堪比三国时的二乔,富贵好似天上神仙。海棠花纯静的花瓣与淡雅的气质深受人爱。因此,文人墨客常以其喻高雅品格。

张伯驹常去的公园是天津人民公园,也就是上面张伯驹所称的“故李氏园”。因为这座花园本为津门盐商李春城的私家别墅“荣园”,始建于清同治二年(1863),新中国成立后,李氏后裔将“荣园”献给了国家。1951年7月1日正式开放,更名为“人民公园”。此外他还常到金钢花园看海棠。

张伯驹还有许多咏叹天津海棠的词作,如果能把这些诗词之作刻写于天津的公园,必会成为游人注目的一景。