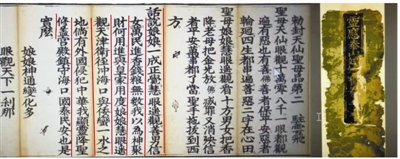

明代刊刻《灵应泰山娘娘宝卷》

清代绘制《天津天后宫行会图》

2023年天津北辰区祥音法鼓会前往北京妙峰山进香

文图/高惠军 尹树鹏

上周,咱们“细说天津‘娘娘’文化”专题刊发了《散落在民间的“女神群体”》一文,对天津民俗中娘娘共祀的现象进行了介绍。今天笔者重点介绍一下目前在天津已经很少有人提起的泰山娘娘。

泰山娘娘(碧霞元君),这位源自东岳的女神,她的道场在山东泰山,她的信仰中心在北京妙峰山,但她最“灵应”的封号却留在了天津卫。为何唯独天津的娘娘能被尊为“天后”?故纸中记录的那些文字,交织着边境的烽烟、皇家的敕封、百姓的虔诚,以及一份独属于天津人的文化自信。

泰山娘娘来到天津

“泰山娘娘”也被称为“碧霞娘娘”“泰山奶奶”“泰山老母”等,中国道教文化中称其为“天仙玉女碧霞元君”,也就是说,泰山娘娘崇拜的发生地在山东泰山。

《碧霞元君护国庇民普济保生妙经》中讲,泰山娘娘的主要神职功能在于“护国庇民、延嗣绵绵、驱瘟摄毒、掌人间善恶”等。因为工作量大,于是泰山娘娘身边就多了几位“辅神”(或曰“分神”),即送子娘娘、子孙娘娘、眼光娘娘、癍疹娘娘、注生娘娘等。

泰山娘娘的崇拜始于何时?盛于何时?何时以什么方式传入天津地区的呢?

据《玉女考》和《瑶池记》云:“黄帝尝建岱岳观(注:岱岳即泰山),遣七女,云冠羽衣,焚修以迎西昆真人。盖玉女为七女中之一,其修而得道者。”汉晋时期,有关“泰山玉女”的传说,已经在中国北方地区流传。至宋真宗至道三年(997)继帝位时,封禅泰山后,随即封天仙玉女(又称泰山玉女)为“碧霞元君”。

明末清初思想家、学者顾炎武在《日知录》中记载:“泰山顶碧霞元君,宋真宗所封,世人多以为泰山之女,后之文人知其说之不经,而撰为黄帝遣玉女之事以附会之。今考封号虽自宋时,而泰山女之说则晋时已有之”。也就是说,碧霞元君(泰山娘娘)从诞生之初,便充满着神话般的“神秘”色彩。因为她有“尊贵”的血统,号为“圣帝之女”,能统摄神兵天将,照察人间一切善恶,位列道教女神“四大元君”之一,于是泰山娘娘成为继中国神话传说中“女娲娘娘”之后,统管“生殖、生命”的女性主神,是北方农耕民族(文化)生殖崇拜的代表。

自宋以来,天津地区(属冀)一直是宋辽对峙的边界。宋朝沿河诸寨的居民聚落,受“泰山娘娘崇拜”的影响很大。这种生殖崇拜和生命崇拜与宋辽持续的残酷争战不无关系。这极可能是催动泰山娘娘信仰在天津地区快速传播的历史原因。

进入明代,北拒鞑靼、东抵倭寇是明廷治国大略,天津建卫也是这一国防诉求的体现。明代刊刻的《灵应泰山娘娘宝卷》中有描述:“话说娘娘一成正觉,慧眼遥观,善男信女,万民进香,钱粮无数,我以(已)为神,聚财何用,进与皇家用度。娘娘慧眼遥观,天津卫径冲海口,与倭蛮一水之地,倘有外国侵犯中华,我显灵降圣,修盖宫殿,镇守海口,国泰民安,也是实么。”看来,这位娘娘还是位“爱国”的女神。这一描述恰又与《文化带》一文中“抗倭名将戚继光驻守遵化时重修碧霞宫,以安军心”,以及蓟镇老兵保存的《戍边祷词》“元君在上,护我疆土,刀剑为笔,血书忠魂”互为印证。

无敕封 不天后

泰山娘娘的文化崇拜虽源于山东,但在京畿地区影响甚广。

北京地区有个娘娘庙群,被称为“五顶”,分别是左安门外弘仁桥(又名马驹桥)娘娘庙,俗称“大南顶”(永定门外的叫“小南顶”)、西直门外万泉庄的庙叫“西顶”、右安门外草桥的普济宫叫“中顶”、东直门外的庙叫“东顶”、德胜门外的庙叫“北顶”。另有门头沟区被称作“金顶”的妙峰山娘娘庙,名曰“敕建惠济祠”,被认为是北京乃至整个华北地区泰山娘娘信仰的中心。

民间宣讲宗教教义的说唱脚本《宝卷》中有这样的文字,说的也是北京娘娘庙的分布:“三头营惟东顶,娘娘镇就。丫髻山惟北顶,普度众生。在涿州修庙堂,普度男女。马驹桥正正的,镇住北京。白草洼新修盖,行宫殿宇。圣娘娘普天下,辖管神灵……”后面还有关于“天津卫”的唱段:“圣娘娘不停住,驾起祥云。行得紧如风快,一时就到。前来到天津卫,观看真假。圣娘娘进了宫,巍巍不动。王灵官领善神,左右来巡。一城人都念佛,称母圣号。王灵官或报与,娘娘知闻……”

老天津卫人对娘娘庙有自己的解读。

清代绘制的《天津天后宫行会图》“侯家后永音法鼓会”题注中有这样一段文字:“每逢娘娘庙都是有求必应,比不上天津卫天后宫老娘娘真正灵应。天后二字别处没有,都写天仙圣母,有天妃圣母,别处不能写天后圣母,别处娘娘庙神位没有赶上敕封……”很明显,这里透露出两点天津人的性格。天津人认为:皇上在哪座庙敕封的娘娘,哪座庙的娘娘才可以被称作天后,这是其一。二是碧霞娘娘本就有很多封号,如玉女、天仙、天妃、最后是在天津天后宫敕封为天后的,说明天津这块儿地方“气运极旺”。

再有,天津最早、最著名的两道法鼓会“东园法鼓”和“西园法鼓”,都号称是“随着燕王扫北来在天津”。天津民间花会中更有传言,“要听法鼓,先听东西园,后听大觉庵”。就村庄聚落而言,东园法鼓居海河西岸,西园法鼓居南运河南岸,似乎都与天津卫早期戍边、驻屯有关。有意思的是,在当年颇有声望的天津皇会活动中,东园法鼓举出的旗号(软对)分明写着“广大灵应天后圣母,音求长显碧霞元君”的字样。两个字头组成“广音”二字,正是该法鼓会的名号。只是该会早已失传,居住地被外国租界占领,百姓们流离失所。恐怕这张图就是他们留给后人直观的有关“娘娘崇拜”的唯一线索了。

“娘娘文化”京津同源

再来看看明代北京地区的泰山娘娘崇拜。

明刘侗、于奕正撰写的《帝京景物略·弘仁桥》中又记:“岁四月十八日,元君诞辰,都士女进香。先期,香首鸣金号众,众率之,张旗幢、鸣鼓金者。群从游闲,数唱吹弹以乐之。旗幢鼓金者,绣旗丹旌各百十,青黄皂绣伞盖各百十,骑鼓吹,步伐鼓,鸣金者,称是。香首金字小牌,肩令字小旗,舁木制小宫殿,曰元君驾,金银色服用具,称是。后建二丈皂旗,点七星,前建三丈绣幢,绣元君号。又夸儇者,为台阁,铁杆数丈,曲折成势,饰楼阁崖水云烟形,层置四五儿婴,扮如剧演……”。全文犹如清代天津皇会之威势。

而建于元末明初(一说建于辽金时期)的金顶妙峰山“娘娘庙”(即今敕建惠济祠),供奉碧霞元君娘娘,更可说是天津人碧霞崇拜的见证者。此处不多做引据,仅看当年由天津进妙峰山的“老北道”,曾经留下过天津人多少印记就可以了。该地至今保留着天津人来此朝圣的遗迹和遗物,如大香鼎、茶棚,以及善会、汽灯会、蜜供会、大乐会、代香会、施茶会、舍粥会、舍馒首(头)会、棉被会(为朝拜者夜间御寒),还有门幡会、灯会、中幡会、高跷会、法鼓会等天津民间花会团体进香朝顶的文化信息。其中进山的“老北道”,彼时似乎全为天津人所开辟。更有一节,天津卫著名的“王三奶奶”竟然埋葬于此,所以天津人来妙峰山朝拜,从不忘同时祭拜一下这位可亲可敬的天津民间神医。时至今日,妙峰山景区娘娘会总会,与天津“万缘代香善会”(王三奶奶所创)再结善缘,“代香茶会”也成为妙峰山的下院,续写了京津两地传统民俗文化新篇章。

总之,该类闲话还有很多,诸如泰山娘娘的形象问题、明代朝廷推动碧霞崇拜的问题等,不一而足。