唐顺之像,见《唐氏家谱志传撷华》。

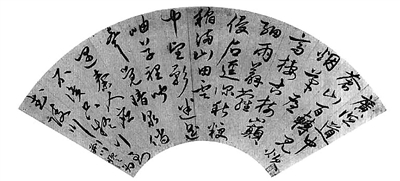

唐顺之的七律诗扇面

唐顺之是明代著名的思想家、军事家、文学家。唐顺之与明代抗倭戍边名帅戚继光交往密切。唐顺之年长戚继光二十一岁(唐顺之生于1507年,戚继光生于1528年),但二人在枪法武学、军务治理的理念上相互影响,亦师亦友。在唐顺之来蓟镇核查军务之前,嘉靖二十七年(1548)至嘉靖三十一年(1552),戚继光曾来蓟州戍守五年之久,其间还赴京参加京城保卫战,撰写《备俺答策》,条陈“御虏方略”,戚继光的这些成果,也可能对唐顺之的军务核查有所启发。戚继光曾向唐顺之请教过枪法,担任蓟镇总兵后采纳了唐顺之在核查蓟镇军务时提出的改良举措,并将其运用在练兵实战中。

唐顺之在蓟镇考察军务两个多月,用40首诗文记录了蓟镇山河的壮美秀丽,抒发其保家卫国的决心。其中的《游盘山赋》,描写了当时盘山万木丛林、清泉岩扉的美景;隐见林中七十二佛寺,登临盘山山顶,俯瞰城郭,发人生之短暂的感慨及江山永固的自信。

亦师亦友 切磋枪法

据戚继光所著《纪效新书》记述:“巡抚荆川唐公于西兴江楼自持枪教余,继光请曰:‘每见他人用枪,圈串大可五尺。兵主独圈一尺者,何也?’荆翁曰:‘人身侧形只有七八寸,枪圈但拏开他枪一尺,即不及身膊可矣;圈拏既大,彼枪开远,亦与我无益,而我之力尽。’”说的是普通人用枪,挥出的枪圈半径足有五尺(约1.6米)之大。但擅长用枪的人只挥出一尺(约33厘米)左右的枪圈,这是为什么呢?因为人的身体侧面宽度不过七八寸(约25厘米),只要用枪挑开对方兵器一尺距离,就伤不到自己身体了,足够了。如果枪圈抡得太大,虽然能把对方兵器挡得更远,但这会耗尽自己的体力。戚继光又问曰:“如此一圈,其功如何?”唐顺之曰:“工夫十年矣。”

唐、戚二人除了曾切磋枪法、友谊深厚外,都是文武兼备之人,带兵经验丰富且著述颇多。进一步讲,戚继光应该对其枪法老师唐顺之的军事思想也有一定了解,将唐顺之对于蓟镇练兵的有关想法运用到实际举措当中,是具有相当合理性和可能性的。另外,细读唐顺之兵学著作《武编》,可以看出其在治军、用兵的许多方面,与戚继光的观点有相似之处。他们两人在军事理论和军事实践上取得的成就,堪称明代中期兵学文化发展的高峰。

明嘉靖三十七年(1558),正值南倭北虏兵祸严重之际,原本居家服父丧的唐顺之,了解到危害东南沿海一带各大城市的倭寇,到处攻城略地、打家劫舍,内心极为愤慨,痛心疾首。经工部侍郎赵文华等人举荐,唐顺之决定再次复出。是年三月,赴京师就任,升协司郎中。不久,东南形势略有缓和,而北部边境吃紧,唐顺之于嘉靖三十七年(1558)七月正式受命前往蓟镇核查军务,历时两个多月。

核查军务 实陈失弊

嘉靖三十六年(1557),明廷下令蓟镇训练军卒,逐渐减少对外镇兵马的依赖。嘉靖三十七年(1558),嘉靖帝命驻防蓟镇外来兵卒听从大同、宣府二镇调遣。蓟辽总督王忬以古北口地势险要、责任重大、兵员不足为由,请求保留蓟镇入卫兵马的调遣权。而明廷认为蓟镇没有积极主动练兵,仍是依赖外镇兵马防卫,对蓟镇防务十分不满,因此派遣唐顺之前往蓟镇核查兵额。

其实,明代卫所军士逃亡、兵额不足的现象由来已久。“洪武时,宣府屯守官军殆十万。正统、景泰间,已不及额。弘治、正德以后,官军实有者仅六万六千九百有奇。”正德年间,辽东兵备废弛,士马现额仅是原额的十之一二,墙堡墩台隳圮殆尽,将士依城堑自守,城外数百里,悉为诸部射猎之地。

唐顺之来到蓟镇后,认真核实当地驻军情况,考察蓟镇风土人情、山川地理、军事部署。回京后,向明廷汇报核兵情况,先后四次上疏,从不同角度提出建议。

唐顺之在《覆勘蓟镇边务首疏》中奏称,蓟镇总计逃亡三万余人,且现在兵员中精兵只占十分之二三。此后,嘉靖帝认识到蓟镇兵卒严重缺员,罚总督王忬降低俸禄两级。

唐顺之在《条陈蓟镇补兵足食事宜》中分析了士兵逃亡原因:一是修筑边墙的兵卒常年得不到轮休,经年累月耕作;二是各级将官盘剥太甚,经常克扣兵丁军饷,造成军心不稳。他在奏章中提出补兵建议五条、筑墙及供应边军粮食建议三条,用于解决减员问题。例如,他通过调查得知,“京边折银给军皆是六钱五分,蓟镇独是四钱五分。”这是因为蓟镇米价低,发的钱也就少。而蓟镇所辖各地粮价不等,有的穷苦边境地区粮价高达八九钱一石,于是士卒只能用近两倍的价钱去买粮,获得的口粮只有额定标准的一半,吃不饱饭,逃亡兵丁自然日渐增多。因此,唐顺之建议重新调查蓟镇各地粮食价格,在粮价高的地方调整兵卒饷银标准发放。

在《条陈蓟镇练兵事宜》中,唐顺之又提出了九条练兵建议,包括“责大帅以主练”“定区帅以分练”“明赏罚以励士”“杂边兵以同技”“备选锋”“练火器”“申阅法”“调戍边以试练”和“蓟镇夷情”共九个方面。

在《条陈水运事宜》中,唐顺之就粮饷运输给出了建议。滦东一带兵卒曾利用滦河漕船从永平、山海关等地运送米粮,后来漕运不通,这些士兵只能奔波数百里到蓟州运粮,而陆路运输费用比水运多出数倍,粮食损耗、人力耗费也很大。因此,唐顺之在奏疏中建议,恢复永平至滦河之间的漕运,缓解陆运奔波劳顿之苦,减少运输成本。他的建议影响了此后多任永平巡抚,他们在任上均致力于疏通滦河,发展漕运。

特别值得一提的是,在唐顺之来蓟镇核查军务的十一年后,也就是隆庆三年(1569),戚继光受命担任练兵总理兼蓟镇总兵官,并在蓟镇度过了将近十六年的时光。在蓟镇期间,戚继光积极修筑长城,开展练兵,并自南方招募士兵来蓟镇,组建火器部队、辎重部队等等,这些举措,都与唐顺之十一年前在蓟镇核查军务时四次上疏中提出的相关举措,有着某种因果关系和异曲同工之妙。

游历蓟镇 诗赋“三盘”

唐顺之在蓟镇的两个多月时间,在考察蓟镇练兵状况之余,游历查勘蓟镇许多山川关隘的同时,也欣赏了北国的秋色美景,体验了蓟镇的风土人情。唐顺之现存570余首诗作中,有近四十首就成于这两个月间。

唐顺之在蓟镇创作的诗作,以律诗、古体诗为主,间有少量绝句。从内容上看,大部分属于边塞诗。唐顺之在巡查军务之余,描写战争军旅景观,用文笔抒发一腔豪情。才到任蓟镇,唐顺之就写下《三屯营阅兵蓟镇总兵开府处》,“股肱北平郡,烽火度辽营。特以郎官节,来巡都护兵。橐(luò)驼参阵马,筚篥(bì lì乐器名)应军钲。三令先庚后,八门死地生。妖星枉矢堕,杀气蓐(rù)收行。象缀吴都燧,羊分宋士羹。生羌休近塞,熟虏敢渝盟。阅罢时登眺,虹螺忆古城。”记录了蓟镇重要的战略地位和作者保家卫国的坚定信念。

唐顺之在密云阅兵后,亦写下《密云阅兵作》,“亭徼逢秋雕羽轻,良家六郡试雄兵。一年天险卢龙塞,万炬星飞翼虎营。清笳乍歇闻鸣镝,突骑才回见伏旌。有道四夷方设守,年年长此护神京。”

在蓟镇核查军务时期,唐顺之还写下了一篇《游盘山赋》(有撰文提出,此处所说盘山在苏州,笔者认为是不正确的,从文章的标题到内容,显然均为今天津市蓟州区的盘山)。这篇现存唯一的唐顺之所作赋体文章,是其与罗姓户部同游蓟州盘山所作。盘山位于今天津市蓟州区西北,始记于汉,兴于唐,极盛于清,自然山水与名胜古迹并著,是华北知名的旅游胜地,号称“京东第一山”。诗中提及盘山的“三盘”,以松取胜的上盘、以石取胜的中盘、以水取胜的下盘,被文人墨客称为“三盘暮雨”。盘山历史上曾建有七十二座寺庙和众多玲珑宝塔。在明代,有关盘山的诗文,流传至今的也有相当数量,如高承埏《望盘山》诗、王世贞《登盘山》、戚继光《登盘山绝顶》、谢榛《登盘山绝顶谒黄龙祖师祠》等等。唐顺之的这篇赋,就是其中的佳作,盘山“三盘”之景色,在这篇赋中均有体现。