《北河纪》载《北河全图》之图十二

天津城市的出现和成长,离不开京畿门户、河海通津区位优势提供的要素条件和发展空间。其表现形式之一,即是明清运河枢纽与城市发展的互动。考察这一互动,南运河、北运河的得名,或可作为切入点。

《金史》记载直沽地名,与迁都燕京,运粮河改道经过三岔河口相关,其时设了直沽寨。元朝置海津镇,缘于漕运事大,以燕京为大都,“百司庶府之繁,卫士编民之众,无不仰给于江南”,一靠海运加河运,一靠陆车河船的转输,二者都经由直沽三岔口。明取代元,初时仍行海运,永乐帝朱棣筹谋迁都北京,设置天津三卫,在三岔口旁修筑天津城,给出的理由是“直沽海运商舶往来之冲,宜设军卫”。均以燕京为都城,不同于金朝尚是北方政权,元、明两代四海一统,政治中心设在北地,经济重心处于东南,形成版图格局。京畿门户、河海枢纽天津,因区位担当而地位提升并崛起发展。相应的地名文化遗产,便有了直沽寨、海津镇、天津卫。明朝重河漕,京杭大运河成为王朝生存的经济命脉。明末抗倭防辽的海路、河道运输,天津成为派驻巡抚的重镇。至清康熙雍正年间,进入城市历史上的收获期,南运河、北运河的得名,海河的得名,可谓这一历史进程的花絮。

一

三岔口

南来的北河与北来的北河

京杭大运河人工开凿连通,形成若干段落的接续组合。《明史·河渠志》记载这接续自北而南,依次为白漕、卫漕、闸漕、河漕、湖漕、江漕、浙漕,统称漕河。其中,白漕即“自通州而南至直沽,会卫河入海者,白河也”,是为后来的北运河;卫漕即“自临清而北至直沽,会白河入海者,卫水也”,是为后来的南运河。

《明史·河渠志》又载另一名称系列,比如由瓜洲、真仪“达淮安者,又谓之南河,由黄河达丰、沛曰中河,由山东达天津曰北河”,等等。南北中三大段,以黄河为中段。南河的南端,在瓜州与长江相交汇;北河的北端,在天津与白河相会,合为直沽入海;而中河,“由黄河达丰、沛”,即苏北徐州一带。依照这样的划分,明代北河由山东鱼台至天津,是闸漕、卫漕的合称,不含三岔口以北的运河。南河也不含江南运河。

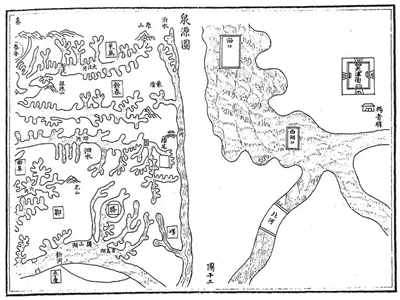

当年北河设有管理机构。明万历三十九年(1611),谢肇淛以工部都水司郎中督理北河。其熟悉河流水利,在河言河,所著《北河纪》载《北河全图》十二幅,第一幅起自山东鱼台县,末一幅截止于天津,图上在三岔口与卫河会流的白河,醒目地标注“北河”二字——这有异于书中文字表述,或是一种非规范的俗称。

现今所称北运河,是元代利用白河下游河道修浚而成的,又称潞河,《元史》所记“浚河西务漕渠”“浚漷州漕河”,就是指这段运河。明弘治时《大明会典》以“白河”为其正称。

明时“北河”本指天津三岔河口以南河段。但《明宪宗实录》记载,成化十一年(1475),为整治“北河剥浅船户”脚价,核编“通州至直隶船户”。所言“北河”,似并不排除三岔口以北的白河。清代康熙六年(1667)三月,考生陆陇其由京返浙日记,初六日通州张家湾放船,初八泊杨村,初十“至天津卫,午间过关,泊船关外。自张家湾至天津皆顺水,舟人谓之‘北河’”。以方位论,用“北”给白河冠名,较易被接受。这“北河”,或与清代“北运河”“南运河”名称的双双出现有关,但不是对“北运河”之名的简称。

二

南运河、北运河得名

适逢天津城市发展的重要时期

康熙年间,治河名臣靳辅任河道总督十余年,所著《治河方略》一书,卷前刻印《运河图》长卷,图上标有“天津以南曰南运河,天津以北曰北运河”字样。“南运河”“北运河”这一对新名称的使用,这是时间点吗?尚需佐证,因为其出自嘉庆四年(1799)“详加校阅,付之梓人”的刻印本,对于图上标注,书中文字并无呼应。如今所见《天津卫志》地图标注“南运河”,也存在类似情况——卫志正文通篇并无相应记载。靳辅之后,康熙四十二年,另一位治河名臣张鹏翮编撰《治河全书》,图与文均未见相对天津方位而称谓的“南运河”“北运河”。

南北两运的名称,或许曾在天津一带先行传播;然而,“北运河”“南运河”双双出现于更高层级的文书材料,得到广泛使用,应在雍正年间。雍正四年(1726)二月,怡亲王允祥建言,直隶兴修水利可分四局,其中“南运河与臧家桥以下之子牙河、垣家口以东之淀河为一局。应令天津道就近控制”,另有“北运河为一局”。同年夏,长芦巡盐御史顾琮《环水楼记》写道:“运河之壖,西则兖豫诸水入南运河者濚其前,迤北则诸淀之水会于北运河者绕其后,皆东南流至三岔河,以合流归于海。”巡盐御史衙署地近三岔口,院中起楼名曰“环水”。雍正十年的《畿辅通志》中,“白河”条未言及又名“北运河”,“潮河”条末句:“合白河而下达通州,即今所云‘北运河’。”“即今所云”提示这是新名称。

明代的大运河,“掐头去尾”三段落,北河、南河,还有二者得名的参照:中河。淮阴至徐州的黄河(夺淮入海之黄河)被纳入运河体系,称为中河。研究者指出,北上漕船在黄河风涛中逆流行船,是为运河全线风险最高的一段,为朝廷上下所瞩目。故而取其为“中”,据此命名南河、北河。历史上,还曾将淮安以南至宝应、高邮一段称为“南运河”,将淮安以北至宿迁、邳县一段称为“北运河”。明朝中叶开始,陆续开凿取代这段黄河的运河,至清康熙二十五年的中运河工程,基本实现了运河与黄河的分离。从此,对于运河运输的高关注度北移至天津,这里是南北往来的重要枢纽,华北平原两组水系因运河的勾连,在三岔口会流入海。

南北两运的得名,适逢天津城市发展的重要时期,应该不是巧合。运河七大钞关,河西务为其一。康熙四年,天津钞关由河西务移驻天津,划归天津道兼理。康熙八年,长芦巡盐御史署由北京移驻天津。又过了八年,长芦盐运使司由沧州移驻天津。随着经济财税重要机构迁来,天津开始了军卫编制向行政建置的华丽转身。雍正三年三月,清廷决定天津卫改州,九月升直隶州;六年后,以“水陆通衢,五方杂处,事物繁多”,升天津州为府,附郭置天津县。

城市史这些接连的呈现,是京畿门户、河海通津区位优势长期作用积累的结果。恰值这一时期,区位优势演绎出南运河、北运河的得名,印证了天津城市发展与大运河的密切关联。

明永乐初设卫、筑天津城的同时,为配合海漕而“多置露囤,以广储蓄”。明成祖谋划迁都北京,难题是燕赵粮源不足。粮食主产地远在南方,海运汪洋多险,陆运成本太高。于是,先开挖疏浚元代运河后迁都,守着三岔河口的天津继续做航运枢纽。迁都仅两年,运河沿岸城市“四方百货倍于往时”的商业利好,就引得明廷增税额,由南至北,“商贩往来之所聚”,点了淮安、济宁、东昌、临清、德州、直沽六地。明洪熙元年(1425),“官军运粮船内许附载物货”,成化元年,“准各运军置有土产松杉板木蒿竹等物沿途易换银布”,隆庆年间限“每船许带土宜四十担”免税,万历七年放宽土宜免税标准至每船六十石。漕河运粮的同时带活了物产交流。

处在南北通衢水道枢纽的天津,服务于漕运、受惠于运河,城市地位提升。明弘治三年(1490),以“水路咽喉,所系甚重”,设天津道。继宣德年间在津设户部分司收粮监仓之后,这是官阶更高的衙署;并且,结束了三卫同驻一城,互不统属的局面,有助于城事治理。首任副使刘福用砖包砌城墙,兴学校,修庙宇,为城市基本建设做了一些事。近年始被引用的材料,记其“通商贾”,整顿市场秩序,将城厢五处市集增为十处,“各立小坊为标”“自是,商贾辐辏,几如淮安”。大学士李东阳等文学家应邀为津城写记赋诗,评品八景,城市文化软实力的积攒揭开新一页。万历二十六年,天津成为援朝抗倭转运中心。搭乘运河贡品船去北京的意大利神父利玛窦,旅行记中记下三岔河口、战船和士兵,并记录“在天津有一位新巡抚,负责把大批军队由海路运到高丽”。利玛窦没记住名字的巡抚,是汪应蛟。汪巡抚河海间奔波所见,提出在葛沽一带穿渠垦田种水稻。明末防辽战争,以天津为基地,万历四十七年派驻督饷大臣,天启元年(1621)复派巡抚,直至明朝终结。这期间,舟河船海,调动军队、转运粮饷军械,城市功能因军事需求而大增,天津被推着朝前走。巡抚毕自严的《饷抚疏草》记载:“津门南北咽喉,水路要冲,濒临沧海,密迩神京,固俨然畿东一重镇也。”这些为清代天津的发展做了铺垫,也陪伴卫河白河走向南运河北运河时代。

三

“赛淮安”“小扬州”

见证大运河与一座城

历史上,天津城市两个誉称,“赛淮安”和“小扬州”,通常被作为城市形胜繁华的反映。淮安、扬州都是运河城市。这称号,得于大运河线性文化传播背景下城市间的比照,承载着丰富的社会历史内容,是大运河哺育沿线城市成长、主导南北交流互动的生动事例。

“赛淮安”,见载于清代《天津卫志》:永乐初,命工部尚书黄福、平江伯陈瑄等“筑城浚池,民有‘赛淮安城’之说”。近年有明代史料被引用——弘治年间,首任天津道刘福墓志镌刻“商贾辐辏,几如淮安”字样。“赛淮安”不仅夸城池,这“赛”,讲城的硬件,也讲“商贾辐辏”城市的活力。

天津是漕运起家的城市,明代时与淮安相比,因淮安为重要的运河城市,漕运总督府设在那里;与淮安比,还和津城建造者陈瑄相关。陈瑄以海运总兵官身份“城天津卫”,筑城墙、建粮囤、修天妃庙,多有谋划。为罢海运而通运河,陈瑄开凿清江浦,从此“守淮安,督漕运”,至宣德朝“身理漕河者三十年”,在运河史上留下深深的印记。

至清代,将比照的目光投向另一个运河城市,“小扬州”之说见于乾嘉年间诗人作品。如张问陶的《怀天津旧游》,“二分烟月小扬州”;杨暎昶的《津门绝句》,“二分明月小扬州”。此时天津设府有年,作为运河枢纽,沟通南运河、北运河,保障南北大动脉;又是长芦盐业中心,盐业推高了城市经济文化。拥有巨大财富的盐商阶层,文化格调、奢华需求,拉升了城市的品位及繁华程度。这与扬州既是运河城市,又是两淮盐商聚集地,就有了共通之处。

从“赛淮安”到“小扬州”,呈现于时光流转间,是天津城市的发展。当然,天津也有被比照的经历,如运河城市临清曾经号称“小天津”。

大运河是经济带,也是文化交流的廊道。天津以通衢枢纽的担当,服务国家运道,同时也在这区位担当之中,面对机遇,经历发展,留下伴着船声欸乃的天津故事。