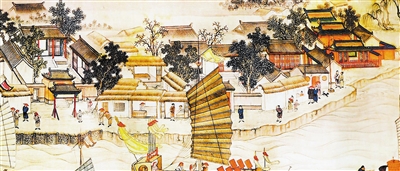

清乾隆二年(1737)绘所谓《潞河督运图》中海河三岔口画面,从右至左为贤王寺、崇禧观、望海寺。

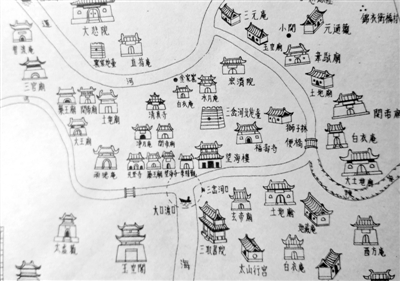

《天津市河北区地名志》中三岔河的地图。

1816年英国使节绘制的海河楼外景。

海河三岔河口是天津经济文化的发祥地。昔日的三岔河口位于今天河北区狮子林大街西头的狮子林桥附近,是当年南北运河与海河三河汇流之处。在1918年第五次海河裁弯取直之前,此处河道呈丁字状,北运河由东而来,南运河由西而来,汇入流向东南的海河。

旧时三岔河口乃文物声名之地,河岸两侧,古建麇集,蔚为大观。天津最早的书院、道观、寺院及乾隆皇帝的行宫等明清建筑先后矗立在河口左近。

香林苑

香林苑,风景如画,南北运河在它面前交汇后,注入波涛滚滚的海河。香林苑是清代天津文人雅集之所,无数诗歌佳作记录了天津文化的兴盛。今天,这处津门胜迹虽已消失,但它对繁荣地方文学所起的凝聚作用,永远载入天津文化史册。

在清朝康乾时代,香林苑是一处园林式道院。内有若楼居、玉笈山房、抱瓮园等多处景观。还有苑主亲自开辟的十余亩菜园,养着仙鹤,被文人们称为“津门之小天台”。

香林苑的创始人是康熙初年天后宫道士李怡神。李怡神的弟子王聪,字玉笈,号野鹤,很有才气。他琴、棋、书、画无所不能,对诗歌尤精。这位野鹤道士就是后来香林苑的苑主。由于他好风雅、喜结纳,津门文人学士常到香林苑分韵唱和。盛夏时节,诗人们到此纳凉小聚;隆冬之季,来此赏雪、吟诗。

当年,天津文坛的兴旺,与香林苑这一“文化沙龙”有着密不可分的关系。龙震、查为义等天津一流学者、诗人都曾在香林苑雅集晤谈,进行诗艺交流。形成了天津第一个诗歌创作群体,催发了整个天津诗坛的繁盛。自清初开始二百年中,不但天津诗人与香林苑结缘,一些南北名流学士也来此结识天津诗人。如外埠诗人钱陈群、于凝祺就是在香林苑与龙震、查曦等人相识并结下友谊的。

乾隆皇帝巡幸天津时,多次到这座道院进香,为该苑赐名“崇禧观”。

第二次鸦片战争后,崇禧观一带成了侵略者的驻地。同治八年(1869),崇禧观等被拆除,原址建造了天主教堂和领事馆。

望海寺

望海寺始建于清朝初年,乾隆元年(1736)重修,原有乾隆皇帝的题额及殿联,为清代三岔河口著名景观之一。

据《天津县志》卷八载:望海寺在城外河北,乾隆元年巡盐御史三保(正黄旗满洲人)题请重修,赐有御书匾额。乾隆四年(1739)的《天津县志天津县城图》上已标有望海寺。

当时,凡商旅行至三岔河口,莫不登临望海寺。望海寺面对海河,且处于三水交并的特殊位置,在此观光览胜,可谓得天独厚。天津学者查礼游览望海寺后,喜不自胜,特作七律《望海寺》,勾画了这里的绝妙景致:“殿角曈龙寒日明,凭高迢递见蓬瀛。河分九派门前合,潮送三山槛外迎。烟霭有时浮刹影,霜天无际彻钟声。回瞻宸翰光华著,长使波涛昼夜平。”

望海寺比起香林苑和海河楼,维持时间要长得多,在“天津教案”发生后依然存在,且仍有香火。直到民国初年,才成废寺。海河第五次裁弯取直,因望海寺位于裁直后的海河河道中心,寺院被拆除。望海寺被拆除后,寺院的石料、木料、坊额、碑石、炉钟等均移往八里台,重修望海寺。并且将乾隆御诗碑运来置于碑亭内。但八里台的这座望海寺并未维持多久。后大殿改为学校,碑亭移至南开大学木斋图书馆西边,成了图书馆纪念碑的碑亭,御诗碑遭弃,被埋之地下,古钟被悬挂在大悲院的大雄宝殿内。

海河楼

海河楼也叫望海楼,是乾隆皇帝巡幸天津时的行宫。《天津县新志》卷二十五《旧迹》中记曰:“海河楼位于三岔河口北岸,崇禧观东,乾隆三十八年建,御题‘海河楼’榜字赐之。”

乾隆皇帝多次出巡天津,常去望海寺和香林苑拈香。因乾隆皇帝对这一带情有独钟,便在香林苑之东选择一处朝河的地势,修建了海河楼,作为皇帝巡视津沽或拈香时休息、用茶膳之所。该楼建成后,层楼峻矗,依瞰流波,既观河海之波涛,又观三水之汇流,故名“海河楼”或“望海楼”,也称“望河楼”或“河楼”。

著名诗人、学者梅成栋曾作《河楼春望》二首。其一曰:“绿杨袅袅抱红楼,科日凭栏感旧游。荡地落花春不管,雏莺衔过古墙头。”其二曰:“萋萋芳草望如烟,沽上潮来水相天。出网河豚三月美,桃花红映酒家船。”生动描绘了登楼远望三岔河口的春日美景。

咸丰年间,国政日衰,海河楼渐至荒芜。咸丰八年(1858)四月十四日,英、法、美等国兵船攻陷大沽炮台后,溯海河而上,盘踞在三岔河口一带,海河楼被改为法国领事馆。同治八年(1869),法国天主教神甫谢福音将海河楼拆除,改建成“圣母得胜堂”。第二年,爆发了震惊中外的“天津教案”,“圣母得胜堂”被焚。甲午战争后,法国胁迫清廷重建教堂。光绪二十六年(1900),义和团再次烧毁该教堂。第三次重建是《辛丑条约》后,法国用强行讹索的“庚子赔款”再建教堂。因教堂三次修建都在原来海河楼的基础上,故天津人称教堂为“望海楼教堂”,或干脆呼之为“望海楼”。

三取书院

三取书院位于三岔河口以南、海河东岸,建于康熙五十八年(1719),是天津第一座书院。该书院是利用南赵公祠旧址建立起来的。赵公祠是赵良栋、赵宏燮、赵之壁祖孙三代的祠堂。赵良栋在康熙十一年任天津镇总兵,赵宏燮曾两任天津道,赵之壁在天津任盐运使。他们在任期间修堤防、办义学,多有善政。

书院借赵公祠旧室,又购地增造学舍门垣,经营费用皆由盐商捐助。数十年后,因缺乏维修,房屋破旧,书院一度衰败。乾隆年间,在王又朴倡导下,由商民捐资修筑学舍间,三取书院开始复兴。作为士子聚集,预备科举之所,“三取”取乡试、会试、殿试皆中之意。

王又朴是雍正年间进士,为清朝前期天津最有成就的经学家、诗人和散文家,著述颇丰。他乐善好施,尤其热心本乡教育事业。乾隆二十三年(1758),王又朴回归乡里,担当三取书院山长,延师训课。闻此,不但本县生员、童生前来参加书院考课,外县人也慕名前来。近代有学者认为,天津清代文风之盛,三取书院和王又朴本人的影响是重要因素。

同治六年(1867),三取书院移建于盐官厅后(东浮桥东)。八国联军攻入天津后,书院遭到破坏,从此一蹶不振。现在,三取书院的建筑已经找不到了。

《长芦盐法志》有关于三取书院的记述,并绘有三取书院平面图。

黑炮台

天津有“三宗宝”之说,这“三宗宝”即是鼓楼、炮台和铃铛阁。所谓“炮台”是明代环城修筑的七座炮台,人称“七台环向”。

清王朝建立后,七座炮台依然矗立。到了清代中叶,天津府地图上就只有三岔河口和邵公庄两座炮台了。邵公庄炮台后来被南运河冲刷而渺无踪影。清朝末年,仅剩三岔河口的那座炮台得以存在。

三岔河口炮台南扼三河(海河、北运河、南运河),北拱京师,军事地位之高,居于七座炮台之首。同治十三年(1874)重修炮台。这座炮台从形制到规模均不同于前。炮台墙体用三合土夯实,外砌青砖,故有“黑炮台”之称。围墙外近河一面,加筑一人多高白色齿状矮墙一道,适合近距离射击需要。在反抗八国联军入侵时,“黑炮台”配合义和团狠狠打击老龙头火车站和紫竹林租界的侵略者。八国联军虽专门为对付该炮台调来十二磅的重炮,但只是将炮台瞭望塔炸坏,炮台仍岿然矗立。八国联军对“黑炮台”恨之入骨,惊呼炮台火力“是我们所有伤亡的根源”,遂在占领天津后强烈要求拆除。