①

②

③

④

⑤

⑥

自元代至元十九年(1282)第一次通漕开始,天津就与运河结下了不解之缘,其间约有550余年与漕运关系密切。由此可见,漕运对天津城市发展有重要意义。说天津是因漕运而生的城市,是运河载来的城市,是大运河上一颗璀璨的明珠,是有充分依据、当之无愧的!

一、漕运的兴起

漕,《说文解字·水部》释:“漕,水转谷也。”意为由水道转运、传输粮食之意,故衍生出漕运、漕粮、漕渠、漕政等词。历史上,漕运是国家行为,从水道运输粮食供应京师或接济军需,是国之第一要事,历来受到高度重视。北宋神宗时高承所著《事物纪原》一书“利源调度”篇中记载:漕运“秦伐匈奴,令天下飞刍挽粟,此漕运之始也”。然而,从清康乾时期学者顾栋高的记述中可以得知:(一)中国漕运最早可以追溯到尧、舜、禹时代。(二)漕运正式兴起始于汉代,以后历朝历代均因国都所在不同,漕运的目的地也不同,因此形成了不同的漕运路线。(三)为了维护政权稳固,历代统治者都不惜血本,倾物力、财力、民力,或凿山引水,或挑河修渠,使运道畅通。(四)漕运以水路为主,其中包括河漕和海漕;水路不通之处则以大车转运。由此可以看出“今事之大者未布,漕运是也”。其实,最早明确记载漕运之事的,应该是《左传》鲁僖公十三年(公元前647年),当时晋国连年大旱,饥荒遍野,于是晋惠公派人到秦国借粮。秦国从都城雍(今宝鸡凤翔)用船载粮由渭河东下入黄河,再从黄河北上进入汾河,再转浍水到达晋国国都绛,此段水路长约六七百里。这是历史上第一个有关漕运的记载。

天津地区出现漕运最早可以追溯到三国时期,当年曹操为征乌桓,在今天津地区周边开挖了两条运河,即平虏渠和泉州渠,用作运粮和运兵。

这是漕运第一次与天津发生交集。

到隋代,隋炀帝为开挖大运河,先于大业元年(605)开挖洛阳至扬州的通济渠;于大业“四年,又发河北诸郡开永济渠,引沁水南达于河,北通涿郡。自是天下通利,南北转输”(《漕运通志》卷一)。隋炀帝开挖永济渠的目的是准备征高丽时运粮运兵的。《畿辅通志》“畿南河渠通论”中记载:渤海“潮汐所至,北抵杨村,南抵程官屯也,西过王庆坨,率二百余里皆淡水也”。杨村,即武清。由此可见古代武清以东、以南几乎还是低洼多水地区,因而隋代永济渠汇入这片多水之地而入海是大概率的。所以,隋代永济渠北达涿郡,是指涿郡所属河海交会之地。

这是漕运第二次与天津发生交集。

唐代贞观十八年(644),唐太宗李世民发兵征高丽,据说其粮草补给就是通过漕运至天津后入海,运抵辽东。天津东丽区军粮城,据最新考证为唐代遗迹,但是否是唐代漕运存粮之地,还有待考古进一步证实。

金代自海陵王完颜亮于贞元元年(1153)迁都北京后,为保证首都粮食供应,将山东、河南、河北等地粮食漕运输往北京。清代《直隶水道图说会典》记载:“南运河上源曰卫河,自河南东流入境……经河间府、天津府,合滹沱河而北,与北运河会;东由直沽入于海。”

金代卫河经柳口(今杨柳青)入海,有文献记载,柳口,即流口也,诸水入海之口。海壖即指这一带。由此可见,金代漕运是经过天津地区而进入北京的。金大定年以后,通州到直沽的潞河(今北运河)疏通后,输往金中都(今北京)的漕粮才由数万石逐年增加到百万石左右。金大定二十一年(1181)大概是漕粮输京最多的一年,从河北冀中运粮达百万石。金泰和六年(1206)“尚书省以凡漕河所经之地,州县官以为无与于己,多致浅滞……于是遂定制,凡漕河所经之地,州府官衔内皆带‘提控漕河事’,县官则带‘管勾漕河事’,俾催检纲运,营护堤岸”,靖海(即静海)、武清在漕河所经33县之列,并在武清县和柳口镇设立巡检。《金史》列传第四十一中记载:“完颜佐,本姓梁氏,初为武清县巡检。完颜咬住,本姓李氏,为柳口镇巡检。久之,以佐为都统,咬住副之,戍直沽寨。”直沽寨的设立,是天津这片土地得名“直沽”之始。有研究者认为,直沽寨设于贞祐元年(1213),是年,成吉思汗率兵围攻金中都,故设直沽寨以加强防卫。

这是漕运与天津第三次发生交集。

二、元明时期漕运

到了元代,漕运再次与天津发生交集,但从此以后,天津在漕运中的地位发生了巨大变化,从过去的交集、擦肩而过、站岗放哨,变为漕运重要枢纽,为天津城市的形成奠定了基础,也为后来的发展带来了历史机遇。自元代至元十九年(1282)第一次通漕开始,天津就与运河结下了不解之缘,其间约有550余年与漕运关系密切。由此可见,漕运对天津城市发展有重要意义。说天津是因漕运而生的城市,是运河载来的城市,是大运河上一颗璀璨的明珠,是有充分依据、当之无愧的!

《元史·食货志一》载:“至元十九年(1282),巴延(伯颜,时任元代宰相)追忆海道载宋图籍运京之事,以为海运可行。于是请于朝命。上海总管罗璧、朱清、张瑄等造平底海船六十艘,运粮四万六千余石,从海道至京师。然航行海洋,沿山求嶴,风信失时,明年(至元二十年)始至直沽。”这是历史文献中记载的天津第一次通漕的确切时间。这次通漕,罗璧等三人“首部漕舟由海洋抵杨村,不数十日入京师”“水程自上海至杨村码头,凡一万三千三百五十里”。皇上大喜,“乃赐金虎符,进怀远大将军,管军万户兼管海道运粮”。

由于京师粮食缺口很大,仅靠海漕难以保证京师需求,因此还有一部分漕粮仍然通过隋唐运河旧道,将江淮粮食运往北京。至元二十四年(1287),朝廷“始立行泉府司,专掌海运,增置万户府二”,同年废除河漕。“二十五年,内、外分置漕运司二,其在外者于河西务置司,领接运海道粮事”。至元二十五年四月,朝廷在天津武清县河西务设立了直沽海运米仓十四座,分别是:永备南仓、永备北仓、广盈南仓、广盈北仓、充溢仓、崇墉仓、大盈仓、大京仓、大稔仓、足用仓、丰储仓、丰积仓、恒足仓、既备仓,统称为十四仓。直沽成为漕运贮粮重镇。

延佑三年(1316)正月,元仁宗皇帝将“直沽”改名为“海津镇”。为保卫运道畅通和漕粮安全,延佑七年四月,朝廷调兵千人驻防海津镇。

罗璧等人首次驾海船到达直沽,完全是试探性的,以后则逐渐增加。首次运粮计4.65万石,转年就增加到29.05万石,到至元二十七年(1290)就达到159.5万石,这是至元年间海漕运粮最多的一年。至大三年(1310)运粮达292.65余万石;延佑七年(1320),运粮达326.46万石;天历二年(1329)运粮352.22万石,为元代海漕运粮最高年份。

由于海漕风险太大,元代在以海漕保证京师粮食需要的同时,积极寻求解决河漕运粮新途径。元世祖忽必烈对此事高度重视,决心开凿京杭大运河。至元十九年(1282)首先开挖了自济州城向北达东平大清河的一段新河道,全长150里,名曰济州河。这条河可以使南来漕船进入济州后北行至安民山,转入大清河,由大清河顺流而下至利津进入渤海,再北上直抵直沽。但这条线路只运行三年就停了。后来又改为自安民山入大清河,至山东东阿县登岸开始陆运,经寿张、茌平、聊城达临清,在临清再装船入御河(卫河)北上天津。这条线路的优点是使运输线路大大缩短,但也有一个致命的弱点,就是水陆交替装卸货物达8次之多,给运输带来极大不便。而且这条旱路夏秋时节淫雨连绵,运输车辆常常被陷入泥潭中,只好改为肩扛人抬,役夫苦不堪言。因此开凿由安民山至临清的新河道,势在必行。

新河道自至元二十六年正月动工,6月竣工,从安民山至临清河道长250余里,元世祖赐名会通河。至元二十八年,又开凿了从大都北京到通州的通惠河,全长160余里。该河竣工后使京杭大运河水道全线贯通。到明永乐十三年(1415)朝廷下令罢海漕,改河漕,京杭大运河正式全线通航。从此大运河成为漕运和沟通中国南北最为繁忙的水上交通线。天津作为这条交通线上连接南、北运河和海上运输最为重要的枢纽城市,又迎来了新的历史发展机遇。

明代永乐二年(1404)年底,直沽正式更名为天津,并设卫筑城。运往北京的粮食仍是河海漕兼运,以海漕为主,先“以海运粮到直沽,用三板划船装运至通州等处交卸”。为此,朝廷下令于小直沽建芦囤208座,约收粮11.4万石;在河西务建仓囤160间,约收粮14.5万石。永乐三年,朝廷令总督粮储官于天津卫城北造露囤1400所。永乐六年,海漕运粮65.12余万石;永乐十二年,海运41.48余万石,河漕45.28万石。

明成祖朱棣为了保证京师漕运畅通,建立了专门护卫漕运的运军。到明中期,天津所管运道由天津兵备河道防政(或副使)常驻天津管理,下有:天津卫管河指挥一员、天津右卫管河指挥一员、天津左卫管河指挥一员。宣德十年(1435),设户部在天津设立分司,派户部主事一员驻此监督、管理仓储收放事宜。在天津左卫署旁增置三仓:大运仓属天津卫,共6廒30间;大盈仓属左卫,共9廒45间;广备仓属右卫,共7廒35间。这些仓廒于崇祯末年毁于大火。

入清以后,顺治九年(1652)清廷裁天津左卫、右卫归并天津卫;雍正三年(1725),升河间府所属天津州为直隶州,下辖武清、青县、静海3县。雍正九年,清廷以天津直隶州为水陆通衢,五方杂处,事务繁多,升直隶州为天津府,附廓置天津县。天津府辖天津、静海、青县、沧州、南皮、盐山、庆云1州6县。旧设河间府海防同知,改属天津府;改梁城所为宁河县。

三、清代漕运

纵观清代280余年历史,就漕运而言,主要做了三件事:一是漕政,二是河工,三是运道。

在漕政方面,为了确保漕运畅通无阻,明清两代几乎是不计成本地从政治、经济、军事等方面给以保障。其中一个重要表现,就是专门设置了两套直属中央的运河管理机构——漕运总督和河道总督。入清以后对运河的管理相比明代进一步加强,漕运管理系统和河道治理系统职责上更加分明,制度上更加规范。顺治初年,清廷设河道总督和漕运总督各一名,作为负责漕粮运输和河道治理的最高行政长官,二者官秩均为正二品,如兼兵部尚书或都察院右都御史衔者为从一品。漕运总督以下之设官有巡漕御使、督粮道、管粮同知等,所辖军队称“漕标”。

河道总督所属机构,乾隆以后定为道、厅、汛三级,分段管理。属官有河库道、河道、管河同知、通判等,所辖军队称为“河标”。但漕运总督和河道总督衙门内均不设属官,只设书吏20人,办理衙门内一应文牍事宜。两总督虽各有专责,但目标是一致的,都是为了保障漕运畅通,因此双方是分工不分家。正如乾隆帝所说:“两督事虽异,一漕事本同。”从漕粮收缴、起运,到漕船北上过淮、抵达通州,漕督都要亲自稽核督查,运输过程中出现的重要情况均需随时向皇帝报告。康熙二十一年(1682)规定,粮船过淮后,总漕应随船北上,率所属员弁视察运道情况,调度全漕。粮船过津后,总漕即入京觐见述职,而后回淮办理下年之征收起运诸事。

在河工方面,由于黄河夺淮到清代已有四五百年历史,泥沙淤积导致的河患频发,使运河治理面临死结性难题。河工之事涉及漕运民生,但由于运河是分段治理,清代“总河”所管事务远比“总漕”复杂。顺治元年(1644)只设河道总督一人,掌管黄河、京杭大运河及永定河堤防、疏浚等事,治所在山东济宁。直至雍正八年(1730),清廷以直隶河工关系重大,遂设直隶河道水利总督一员,驻扎天津,专司河务,管辖海河水系各河及运河防治事务。乾隆十四年(1749),直隶河务渐趋正轨,北河总督一职被裁撤,其职能由直隶总督兼任。

在运道方面,由于清中叶后期运河淤积日益严重,给漕运造成很大影响,成为运道亟待解决的问题。清初,由于继续实行“海禁”政策,漕运按明代长运法仍为河漕,至嘉庆年间由于运河浅涸,运力受到影响,于是有人提出改为海漕。但嘉庆帝不愿更改祖制,仍坚持河漕,并不准再提改海漕事。其实,早在清乾隆四年(1739),朝廷已解除了商船从奉天向天津运米的“海禁”,以解决漕运不足。乾隆八年(1743)十月,清廷又批准放弛奉天海禁,准商民贩运米谷流通,接济天津等处民食。至道光四年(1824),协办大学士、户部尚书英和建言:“惟有暂停河运以治河,雇募海船以利运,虽一时之权宜,实目前之急务。”并说:“今以商运决海运,则风飓不足疑,盗贼不足虑,霉湿侵耗不足患。以商运代官运,则舟不待造,丁不待寡,价不待筹。……不变通将何策之从?臣以为无如海运便。”道光帝遂派布政使贺长龄亲赴海口,督同地方官吏招徕商船,筹议驳运兑装等事,并下令在上海设海运总局,在天津设海运分局,命理藩院尚书穆彰阿会同仓场侍郞驻津验收监兑,“以杜绝经纪人需索留难诸弊”。实行了千百年的官办漕运,至此改为商运,实为破天荒的重大变革。

咸丰三年(1853)因运河浅涸,船行受阻,河漕从此停运并废。漕运总督和河道总督也失去了存在的意义,不久被裁撤。

同治七年(1868),因“津沽河面狭隘,常有沉船失米之虞”,在大沽增设了海运外局。同治十一年,浙江巡抚杨昌浚奏请成立轮船公司承运漕粮,得到朝廷批准。此事由北洋大臣李鸿章具体办理。李鸿章选定曾经办海运10余年的三品衔道员、浙江候补知府朱其昂负责筹建轮船招商局。朱其昂既是沙船世家的淞沪巨商,又是浙江候补知府、浙局总办海运委员,还在北京、天津、上海、广东各地设有华裕丰汇银行票号,并曾在天津创办了第一家机器面粉加工厂“三津磨房”。朱其昂从清政府借领20万串钱为资本,在上海创立了轮船招商局。1873年1月17日,中国近代第一个新式航运企业——轮船招商局诞生。1874年6月,朱其昂在天津病逝后,李鸿章委任唐廷枢为招商局总办,盛宣怀、徐润、朱其诏为会办,招商局成为“官督商办”的洋务派企业。

经清政府批准,每年拨江、浙漕米20万石,由招商局轮船海运至天津。轮船到津,由江、浙抚道运通交纳,由直隶总督筹办驳船转运,并会同仓场侍郞临栈查验。轮船协运江、浙漕粮时,米袋之上写明“某省漕白粮米”字样。粮米上栈时,由海运沪局派员监兑,兑竣,即由招商局给收米回文,以后装船起运俱由招商局核办,沪局不再过问。抵津后,津局各员董提前验收,以免壅滞。

到同治十三年(1874),朝廷准江西在沪采买漕粮8万石,交招商局海运抵津。光绪元年(1875),湖南漕粮采办正耗米2万余石,湖北采办30000石,均交招商局由海运抵津。江西、湖南两省停漕。后虽有人提出恢复河漕,但同于海运之利已受到普遍认可,恢复河漕之议作罢。

光绪二十六年(1900),因八国联军侵华战争,京津沦陷,两宫西逃,设在清江浦的漕运总局移至汉口,清江浦局改为分局。同年,部分漕粮改用火车由天津运往北京。千年漕运从此逐渐退出历史舞台。

图①明代宋应星著《天工开物》中描绘海漕的《漕舫图》(局部)

图②《钦定户部漕运全书》

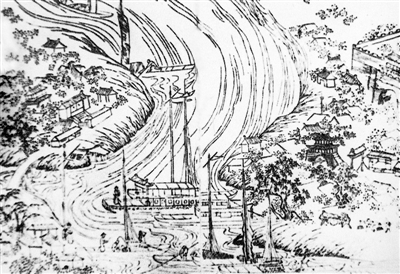

图③《畿辅通志》中天津三岔河口驳运漕粮图

图④山东阳谷七级镇运河老街

图⑤清末民初天津三岔河口帆樯云集

图⑥民国时期天津海河中的运输船

本版图片由作者提供